Географические карты могут издаваться как отдельными листами, так и сериями.

Серия (от лат.- ряд, группа) в картографии определяется как группа однородных географических карт или обладающих какими-то общими, объединяющими признаками. Это прежде всего - содержание карт одинаковое или разное, территория одна или разная. В зависимости от признаков серии географических карт разделяются на три вида: 1) по однотипному содержанию разных территорий; 2) с различным содержанием по одной территории; 3) по однотипному содержанию по одной территории.

Серии географических карт по однотипному содержанию разных территорий. При издании карт этого вида ставится условие, что каждая карта данной серии будет использована отдельно, независимо от других. Совместное их использование не предусматривается, но в то же время не исключается. В свою очередь такие карты, изданные в одинаковом масштабе, могут в совокупности представлять непрерывное изображение значительной территории (сплошное картографическое изображение) по типу с многолистными обзорно-топографическими картами. Их географической основой служит подробная гидрографическая сеть. Примером карт со сплошным картографическим изображением являются серии справочных политико-административных карт, на которых отображают административное деление областей, детально - населенные пункты и пути сообщения. Другие карты этой серии в совокупности не дают сплошного изображения территории. Они издаются отдельными листами в одинаковом масштабе, но не связаны друг с другом. Это прежде всего туристические карты областей, на которых подробно изображаются населенные пункты, дороги, леса и т. д. Особо выделены культурно-исторические и природные объекты для туристов, туристские базы, маршруты.

Серии географических карт с различным содержанием по одной территории. К ним относятся карты, на которых дается различное содержание на одной определенной территории. По сути это разновидности тематических карт или отдельных общегеографических. Карты данной серии характерны подробной разносторонней глубокой и полной информативностью, которую невозможно передать на одной

карте. Такие карты в сопостановлении с другими картами серии при изучении особенностей территории незаменимы, так как связывают их в единое целое и дают гармоничное представление о природе, хозяйственной деятельности и населении.

Серии географических карт по однотипному содержанию по одной территории. Серии карт этого вида объединяют признаки первого и второго вида, т. е. единообразие содержания и единство территории. На таких картах одинаковая нагрузка содержания, способы картографирования, генерализованность объектов и условные знаки. Примером служат учебные карты материков. В серию входят карты политические, физические, климатические, растительности природных зон, народов и экономические, построенные в единой равновеликой азимутальной проекции Ламберта. Характеристика территории на картах перечисленных серий может быть узкой и более широкой. Наши серии стенных карт - отраслей промышленности и сельского хозяйства для средней школы по тематике значительно расширены по сравнению с узкой тематикой серии карт грунтовых вод европейской части страны. Еще шире тематика у серии справочных карт природы страны. Серия включает набор физической, геологической, тектонической, почвенной, растительности, лесов и зоогеографической карт. Карты серий карт с единой территорией строятся в одной картографической проекции, одном масштабе, имеют одинаковую географическую основу, рамки и компоновку.

Анализ карты завершается выводом, оценкой возможности ее использования в отдельности или в составе серии. Глубина анализа карты достигается привлечением дополнительных крупномасштабных карт, описаний, справочников, материалов переписей и т. д. Более усложняется анализ серий карт и особенно анализ и оценка географического атласа, где изучаются не только серии и группы карт, но и вся система карт атласа, тематическая полнота, единство и согласованность.

Тематическое картографирование. Изучение основных географических законов размещения, свойств и взаимосвязей явлений природы и общества неразрывно связано с развитием тематического картографирования. Его роль и место в народном хозяйстве страны велико и неоценимо, так как решение многочисленных задач развития требует самых различных тематических карт.

Тематические карты среди общегеографических наиболее многочисленны и эффективны, их тематика разнообразна и безгранична. Прежде всего они предназначены для изучения, учета, оценки географических условий, рационального размещения предприятий и отраслей народного хозяйства, установления их закономерностей и взаимосвязей, организации планирования, в учебных процессах и т. д.

Знание вопросов составления, анализа, оценки и использования тематических карт имеет исключительно важное значение для студен

тов и учителей географии. Они должны свободно владеть способами картографического изображения явлений природы и общества, правильно применять их при составлении тематических карт и атласов, развивать умение эстетично оформлять информативные картографические данные, свободно ориентироваться в сущности и многообразии тематических карт, в принципах их классификации по различным признакам. Тематическое картографирование основано на результатах или полевых съемок,или камеральных обработок данных наблюдений, обследований, материалов переписей и статистики, нанесения этих данных на существующие оригиналы карт или аэроснимки.

Тематическое картографирование, основанное на полевых съемках, наиболее распространено и разнообразно. В то же время только отдельные его виды охватывают всю территорию страны и имеют ведомственную направленность.

Географам необходимо знать назначение и основные виды тематического картографирования.

Геологическое картографирование. Предназначено для показа строения и развития земной коры, процессов, происходящих в ней, закономерностей залегания горных пород, возраста, обеспечения минеральным сырьем народного хозяйства. Геологические карты служат основой при проектировании поисковых и разведочных работ, проведении инженерно-геологических изысканий. Основные геологические карты издаются в двух масштабах - 1: 200 ООО и 1: 1 ООО ООО. Геологическая карта масштаба 1: 2 500 ООО и тектоническая карта масштаба 1: 5 ООО ООО, обобщающие знания о строении и развитии земной коры, отмечены Ленинскими премиями.

В зависимости от содержания и назначения различают собственно геологические карты, тектонические, карты четвертичных отложений, литологические, карты полезных ископаемых и др.

Геологическая карта. Элементами специального содержания являются:

площади геологических образований, их возраст;

площади распространения интрузивных и эффузивных пород, их состав;

геологические границы и тектонические контакты;

геологические разрезы, стратиграфические колонки.

Для показа геологических образований, интрузивных и эффузивных пород используют способ качественного фона и и ндексы, согласно единой возрастной классификации и цветовой расшіетки шкалы.

Геологические образования показываются с разделением их на системы, отделы и ярусы. Отделы и ярусы систем отличаются тонами более светлыми, чем цвет систем, с нарастанием интенсивности расцветки от верхних и молодых образований к нижним и старым.

Возраст геологических образований показывается индексами. Ин

трузивные породы, в зависимости от размеров площадей распространения, подразделяются по вещественному составу и на группы.

По вещественному составу показываются: граниты, габбро, гипер-базиты, базальты. Выделяются группы: кислые, щелочные, основные и ультраосновные.

Когда интрузивные породы занимают малые размеры площадей, то они показываются без разделения на группы и состав, обозначаются одним красным цветом и индексом «J».

Эффузивные породы, независимо от размеров площадей, показываются без разделения на группы и состав, обозначаются темно-зеленым цветом и индексом «р». Возраст интрузивных и эффузивных пород не указывается.

Тектоническая карта. Карта дает общее представление о строении и тектонических процессах, сформировавших черты современного рельефа картографируемой территории.

На карте должны быть выделены элементы тектоники, но показ их не следует усложнять:

основные геоструктурные области, их возраст;

тектонические нарушения;

локальные структуры;

глубина залегания поверхности фундамента платформ;

элементы спецнагрузки (вулканы, направления складчатости, эпицентры землетрясений).

На тектонической карте способом качественного фона согласно установленной цветовой шкале показываются самые крупные структурные области в общей тектонической структуре; кристаллические основания древних платформ (щиты, массивы), плиты, краевые прогибы и впадины. Второстепенные структуры, небольшие по площади, а также структуры, выражающие в современном рельефе (антиклизы и синеклизы), разрывные нарушения показываются значками.

Тектонические нарушения (глубинные разломы) показываются только основные и изображаются линейными знаками.

Для дополнительной характеристики тектоники территории показывают глубину залегания поверхности кристаллического фундамента способом изолиний (изогипс) - гипсометрической окраской ступеней через 500, 1000 и более 2000 м.

Карта четвертичных отложений. Содержание карты должно дать общее представление о происхождении и распространении четвертичных отложений и возрасте генетических типов.

Основными элементами содержания карты являются:

1)

площади генетических типов четвертичных отложений, их воз-

раст;

границы оледенений, вечной мерзлоты;

формы рельефа, образованные четвертичными отложениями;

образования ископаемой флоры и фауны.

Показ четвертичных отложений осуществляется способом качественного фона, согласно установленной классификационной цветовой шкале, и не должен быть детализованным. Все зависит от особенностей территории и масштаба карты. Выделяются основные подразделения четвертичных отложений по возрасту (нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные).

Границы оледенений показываются линейными знаками, места находок (пыльца, споры, моллюски и т. д.) даются в легенде локальными знаками. Отдельные формы рельефа: моренные гряды, озы, камы, друмлины, вулканы изображаются внемасштабными условными знаками.

Литологические карты. Литологический состав четвертичных отложений дается в тексте легенды площадными значками различного рисунка.

Карты месторождений полезных ископаемых. На картах показаны общие закономерности в размещении и приуроченности месторождений полезных ископаемых к главным структурам земной коры. Различают металлические руды, неметаллические и полиметаллические руды. Соответственно обозначают двумя размерами и знаками двух видов. Металлические руды - химическими символами периодической системы Менделеева. Неметаллические и полиметаллические - геометрическими условными знаками на фоне тектонических областей.

Почвенное картографирование. Почвенное картографирование используется для ведения, планирования сельского хозяйства, учета земельных фондов, оценки продуктивности почв, создания агрономических и агрохимических карт. Выполняется картографирование сельскохозяйственными организациями в масштабах 1: 5000- 1: 50 000 (рис. 7.1).

На почвенных картах дается общее представление о размещении основных типов почв по генетическому принципу и гранулометрическому составу. Элементами содержания являются:

площади распространения типов почв;

механический состав почв;

разрезы основных типов почв.

Типы почв на картах показываются способом качественного фона по единой классификационной цветовой шкале, разработанной Почвенным институтом им. В.Б. Докучаева.

На картах также выделяются подтипы, виды и комплексы почв в зависимости от характера распространения почв на картографируемой территории.

Внемасштабные условные знаки применяются для отображения особенностей почвенного покрова (кислотность, засоленность и т. д.).

/ - плодородные почвы волнистых равнин, пригодные под плодовые и овощные культуры, сахарный тростник, местами под пастбища; 2- плодородные, частично эродированные почвы слабохолмистых районов, пригодные под сахарный тростник, кукурузу, овощи и пастбища; 3- плодородные слабо-дренированные почвы, пригодные пол сахарный тростник, рис и пастбища; 4 - среднеплодородные, преимущественно песчаные эродированные почвы, пригодные под плодовые, местами пол табак и пастбища; 5- среднеплодородные почвы холмистых эродированных районов, пригодные под пастбища или покрытые лесом; 6 - среднеплодородные горные почвы, покрытые лесами, пригодные под кофе, какао, пастбища; 7-плодородные каменистые почвы, покрытые лесами, пригодные под пастбища

табе планировать мероприятия по их использованию. В основу карты положена общая программа, единая классификационная цветовая система почв, систематизированный перечень почв и единая система условных знаков. В цветовой шкале качественного фона каждому генетическому типу почв присвоен свой цвет, подтипу - оттенок, виду - интенсивность оттенка.

Мелкомасштабные почвенные карты отражают передачу закономерностей, широтную и высотную зональности, геологические условия почвообразования, тогда как крупномасштабные карты передают местные, локальные особенности размещения и формирования почв, в зависимости от рельефа.

Как правило, почвенные карты значительно обобщены.

Лесное картографирование. На картах растительности показывают современное размещение естественного растительного покрова по природным зонам, интразональную и горную растительность. Выделяют болота, земли с восстановленной растительностью.

Элементами содержания карт являются:

площади распространения основных типов растительности;

рисунки растений;

диаграммы.

Типы растительности отображают способом качественного фона в

единой классификационной цветовой шкале, разработанной Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова, по зонам, в которых выделяются характерные типологические единицы. Лесное картографирование необходимо для эксплуатации, планирования лесного хозяйства и промышленности в областном и общегосударственном масштабах. Если учесть, что только таежная зона занимает третью часть территории равнин и плоскогорий страны, то легко можно понять значение и объем этих работ. Карты лесов создаются на основе лесных съемок. На картах отмечают подразделения лесных массивов по ряду признаков, отражающих породность, строение и ценность леса. Это состав насаждений (перечень древесных пород и их доли), возраст, продуктивность, полнота, запас древесины и ее класс товарности.

Лесные съемки колеблются в пределах масштабов 1: 5000-1: 50 ООО, производятся изолированно, по лесничествам отдельно. Планы лесничеств объединяются в планы лесонасаждений. На планах лесонасаждений выделяемые участки леса окрашивают по преобладающим породам и возрасту леса. Кроме того, внутри каждого участка помещают символы, указывающие площадь участка, классы возраста, бонитета и добротности.

Региональные (областные) карты лесов в масштабе 1: 300 000 - 1: 1 000 000 используются при планировании. В целом лесонасаждения страны показаны на карте лесов масштаба 1: 2 500 000.

Сельскохозяйственное картографирование. Сельскохозяйственное картографирование предназначено для характеристики сельскохозяйственного производства: земельного фонда, растениеводства, животноводства, отраслей сельского хозяйств, его состояния и перспектив развития на картографируемой территории.

Карты земельного фонда издаются в масштабах 1: 10 000 - 1: 25 000, на которых показываются внешние границы землепользования, границы производственных участков и фактическое размещение сельскохозяйственных угодий, а также населенные пункты, дорожная сеть и объекты экономического и культурного значения. На приложениях к картам отображаются работы по внутрихозяйственному землеустройству совхозов и колхозов: улучшение угодий, проведение мелиоративных, противоэрозионных и других работ.

Сельскохозяйственные угодья и их структура в процентах от обшей земельной площади административных районов, областей составляются способом картограммы по единой классификационной цветовой системе.

Карты сельскохозяйственного населения, поголовья скота также составляются способом картограммы. Размещение основных сельскохозяйственных культур показывается точечным способом.

Сельскохозяйственные карты административных районов в масштабах 1: 25 000-1: 200 000 готовятся для руководства и планирования

всевозможных сельскохозяйственных проектов. Составляются сводные областные, краевые, республиканские карты землепользований в масштабах 1: 200 000-1: 500 000 и мельче.

Большое значение имеет разработка прогнозных карт использования и улучшения земель. Общие сельскохозяйственные карты (республик, краев, областей) обзорного типа и широкого назначения пока немногочисленны. Среди сводных работ наибольшее значение имеют комплексные атласы сельского хозяйства страны и ряда регионов.

Климатическое картографирование. Климатические карты характеризуют климат и закономерности его формирования, а также содержат метеорологические данные. Многообразие и динамичность элементов климата обусловливают многочисленность климатических карт, большинство из которых показывают распределение основных элементов климата, сочетаний климата, выражаемых средними многолетними величинами и экстремальными значениями.

Климатические карты составляются по климатическим и агроклиматическим справочникам, обобщающим результаты регулярных метеорологических наблюдений государственной сети станций и постов.

В климатической картографии страны обзорные государственные карты характеризуют макроклиматические особенности территории и обобщают колоссальные материалы метеорологических наблюдений. Например, двухтомный Климатический атлас содержит: карты температур воздуха, почвы, атмосферных осадков, испарения и испаряемости, снежного покрова (том I); карты давления воздуха, относительной влажности, средней суточной абсолютной влажности, состояния неба, солнечного сияния и другие данные (том 2).

Картографирование растительности. Включает карты (помимо лесных) растительного покрова в целом или по отдельным его компонентам. Значение этих карт определяется ценностью растительности как естественного ресурса и оздоровительного фактора. Общие карты растительности (геоботанические) показывают размещение растительных сообществ разного ранга и их связь со средой.

Уделяется большое внимание отображению динамики растительного покрова и его изменениям в результате деятельности человека. Нередко указывается былая коренная растительность, что позволяет судить о природных особенностях территории. Наиболее подробная карта растительности вышла в масштабе 1:4 000 000. Карты более крупных масштабов по отдельным республикам, краям и областям помещаются в региональных комплексных атласах. Капитальный Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений (1976) содержит карты распространения каждого из этих растений с указанием объема заготовок сырья.

Тематические карты населения. На картах дается обобщенная характеристика населения: географическое размещение городского и сельского населения, людность городских поселений,

плотность населения, возрастной, половой, национальный состав, изменения числа населения и его миграции. Численность населения в населенных пунктах изображается размером и рисунком пунсона, величиной и рисунком шрифта, размещение населения отображается способом качественного фона по единой классификационной системе, занятость населения - картодиаграммой, плотность населения дается способом картограммы.

Основные карты, характеризующие население:

размещения населения и расселения;

состава населения по возрасту и полу;

миграции населения;

социальные карты (занятости, социального и профессионального состава);

этнографические и антропологические.

ф Обращаясь к общим проблемам отраслевого тематического картографирования, нельзя не отметить карты размещения населения (экономические, административные, исторические, технические и т. д.), необходимые для исследования трудовых ресурсов и обслуживания населения. Ценность этих карт помимо непосредственного удовлетворения конкретных научных и практических запросов состоит п обобщении разнородных материалов для создания государственных карт.

Комплексное картографирование. Это метод научного обобщения результатов глубокой, разносторонней информации о природных условиях, естественных ресурсах, населении и целостного отображения действительности картографическими средствами. Без него невозможно разработать меры по сохранению и улучшению географической среды, решить многие задачи народного хозяйства, науки и культуры.

Комплексное картографирование основано на глубоком, многостороннем и взаимосвязанном территориальном изучении природных и социальных явлений, является незаменимым и ценнейшим средством научного обобщения, комплексов новых выводов и знаний.

В комплексном картографировании заложено много важных достоинств. Это, прежде всего, диапазон охвата изучаемого комплекса явлений - от небольшого и ограниченного числа явлений до синтезированного целого блока научных знаний по географическим наукам, а по величине картографируемой территории - от карт топографических до обзорных.

Сюжеты комплексного картографирования беспредельны. Это серии различных тематических карт государственных ведомств, объединенных в комплексы научных и методических исследований. Таким образом, главная задача комплексного картографирования - изготовление комплексов взаимосвязанных, скоординированных карт на основе комплексных географических исследований.

Особенно больших успехов комплексное картографирование достигло в разработке и

создании географических атласов. Это, прежде всего атлас Мира (БСАМ), Морской Атлас,

ФГАМ, атлас океанов, региональные атласы справочные и школьные.

Способы картографического изображения явлений на тематических картах. Различают следующие способы картографического изображения: значковый, линейных значков и изолиний, качественного фона, ареалов, точечный, знаков движения, картограммы, картодиаграммы.

Значковый способ. Это наиболее распространенный способ картографического изображения местоположения объектов, которые не выражаются в масштабе карты или занимают площадь меньшую, чем сам картографический знак (рис. 7.2).

На тематических картах значком может быть изображено и локализованное явление. Характерным примером широкого применения значков является топографическая карта (200-300 ед. на 1 лист карты). Способ знаков позволяет показывать не только местоположение объектов, но и динамичность явлений, например, рост объектов за какой-то определенный период времени в виде «нарастающих» значков.

На мелкомасштабных тематических картах значки не только указывают местоположение объектов и их виды, но и дают дополнительную информацию об объекте: его величину, политико-административное значение, его изменяемость во времени (пространстве). Значки могут быть различного вида: геометрическими, буквенными, цветными. Важно, чтобы они по возможности сохраняли похожесть объекта, без труда запоминались и читались.

Шкалы значков можно строить различно. Изображение шкалы пропорционально (масштабно) величине объекта (абсолютная соизмеримость) наглядно, но неудобно, например, для показа населения в городах. Обычно чаще применяется условная соизмеримость в виде постепенно убывающей прогрессии, показывающей мягкое снижение величины объекта. Шкала значков может быть непрерывной и прерывной (ступенчатой). Непрерывная шкала изменяется непрерывно в соответствии с изменением величины объекта. Ступенчатая шкала определяет размер значка (постоянный в пределах каждого интервала) по среднему значению интервала. Размер значков при переходе к следующей ступени возрастает скачком.

Ступенчатые шкалы обычно применяют на картах для показа объектов, когда их нужно сгруппировать по классам.

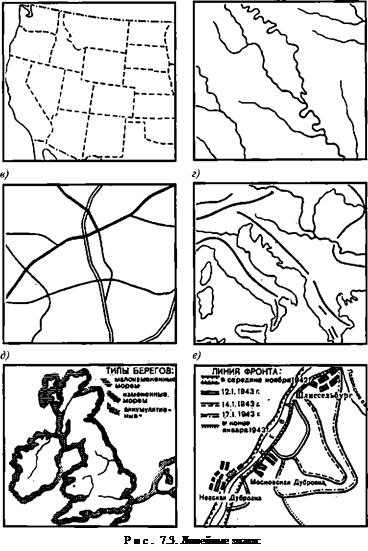

Способ линейных значков. Этот способ часто применяется на тематических картах. Значки ничем не отличаются от тех, которые изображаются на картах общегеографических. Только на тематических картах их будет значительно больше за счет показа объектов, которые на общегеографические карты не наносятся: разломы, морские пути, атмосферные фронты, границы мерзлоты, плавучих льдов. Линейными значками называются знаки, которые в масштабе карты по ширине не выражаются. Обычно в старших классах учащимся предлагается работать по контурной карте и наносить отдельную тематику способом линейных значков границы государств, морские пути и т. д. (рис. 7.3).

Способ изолиний. Изолиниями называют линии, соединяющие на карте точки с одинаковыми количественными показателями, характе-

|

|

а) б)

а - политических и административных границ; 6- гидрографической сетки; « - автомобильных дорог; г - основных направлений альпийской складчатости; д- типов берітов; е - неменяющегося положения фронта (при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 г.; Атлас офицера. 1974)

Рис. 7.4. Изолинии (горизонтали) 1: 200 ООО

ризующими явление (рис. 7.4). Их применяют для показа непрерывных явлений, имеющих сплошное распространение на земной поверхности и постепенно изменяющихся в пространстве. К таким явлениям относятся атмосферное давление, температура воздуха, абсолютная высота местности. В школьной географии используют следующие изолинии: изогипсы, изобаты, изобары, горизонтали, изотермы, изогиеты, изо-фены и изохроны на фенологических картах. Учителю географии необходимо знать смысл этих изолиний и умело применять их на уроке. Для облегчения чтения карт, составленных с помощью изолиний, промежутки между ними обычно закрашиваются различными цветами, изменяя их насыщенность. Самым распространенным примером могут служить карты с изображением рельефа гипсометрическим способом.

На всех климатических картах атласов окраска введена в ступени между изогипсами. Обычно учащиеся хорошо читают тематические карты с изображением явлений способом изолиний.

Способ качественного фона (рис. 7.5). Способ используют для показа на карте пространственного размещения явления на значительной территории без количественной его характеристики. Показ осуществляется с помощью закраски или штриховки подразделения территории по каким-либо качественным признакам - или природным, или социально-экономическим. Такими признаками могут быть: геологическое строение, национальный состав населения, сельскохозяйственная специализация и т. д. Применение этого способа требует подразделения всей без исключения территории по какому-то выбранному признаку. Примеры карт, составленных способом качественного фона, приведены в атласе для учителей средних школ. Это карты: народов, геологическая, тектоническая, почвенная, растительности и т. д. Не следует, однако, фоновую окраску территории путать с качественным фоном или с окраской ареалов.

Карты физико-географического районирования также составляют способом качественного фона, поскольку каждый из выделяемых регионов обладает определенным комплексом качественных признаков. Разработка классификации явления требует использования различных признаков. Например, для рельефа такими признаками являются генезис, возраст, морфология рельефа и др. Каждый признак используется отдельно или в их сочетаниях. Поэтому разработка классификации представляет серьезную и ответственную научную задачу. При подборе цветов стремятся к тому, чтобы типам картографируемого явления, сходным в качественном отношении, присваивать близкие цвета. В этом способе цветные фоны нередко заменяются одноцветными штриховками, отличающимися друг от друга рисунком и степенью затемнения фона карты.

Способ качественного фона легко сочетается с другими способами изображения.

Способ ареалов (рис. 7.6). Этот способ применяют для показа на значительной территории распространения какого-либо явления: сельскохозяйственной культуры, отрасли производства, вида животных, растительности, полезных ископаемых, оледенения и т. д. По характеру размещения явление в пределах своего ареала может быть непрерывным, сплошным или прерывистым (дискретным). Различают ареалы абсолютные и относительные. Абсолютным является ареал, когда вне его пределов данное явление не встречается (вид животного). Относительный ареал более узок, он охватывает территорию, на которой то же явление обладает определенными свойствами (например, белка, крот имеют плотность распространения, достаточную для промысловой охоты). Для передачи ареалов на картах используются различные приемы: ограничение ареалов сплошной или пунктирной линией определенного рисунка, окрашивание ареала, штриховку, равномерное размещение в пределах ареала штриховых знаков (нередко без границы), указание ареала надписью, отдельным рисунком. Оформление ареалов без обводки удобно для приближенных (схематических), с обводкой - для ареалов точно установленных. Знаки - ареалы обозначают площади, тогда как значки передают локализованные объекты. На одной и той же карте ареалы могут перекрываться. Часто их применяют в качестве вспомогательного способа (на карт,е_магнитных склонений выделяют магнитные аномалии). Некоторые ареалы можно

8 Картография с оснпнами топографии

рассматривать как частный случай способов качественного фона или изолиний (выделение на карте области какой-либо одной народности). Иногда ареал может заменять группу внемасштабных знаков (например, изображение ареала золота вместо значков золотых приисков).

Ареалы нередко сопровождаются количественными показателями, выражающими или суммарную величину явления внутри ареала, или среднюю интенсивность явления (количество деловой древесины на 1 га). В этом случае ареал называется количественным.

Учащимся следует при рассмотрении региональных комплексных карт атласов разъяснить отличия значков от способа ареалов, передающих явления на картах через значки и обозначающих площади.

Точечный способ. Применяется при картографировании рассредоточенных явлений, размещенных на значительной территории. Этим способом изображают, например, величину и размещение посевных площадей, сельского населения, домашнего скота и других явлений. Применяют для показа абсолютную величину явления. При этом определенное количество явления принимают за точку и наносят ее на местоположение объекта. Весь объект будет в результате изображаться группой точек, одинаковых по величине и значению (рис. 7.7). Таким образом, создается наглядная картина размещения явления, а количество укажет абсолютную величину картографируемого явления.

При картографировании этим способом важно определить вес одной точки, т. е. количество явления, выраженного в одной точке. Весу точки можно придавать абсолютное и относительное значения. Обычно в практике работы вес точки определяется самым низким, чтобы точки не сливались на карте. Точки малого веса эффективны для районов малой плотности явления. Они могут сливаться при большой плотности явления. В этом случае применяют точки с укрупненным весом, где вес точки больше величины объекта, объекты объединяются в группы и точки наносятся по месту более крупной группы.

Для обозначения качественных частей явления применяют точки цветные. Например, по цвету точек можно установить национальный состав населения, выделить в технических культурах посевы льна, конопли, хлопка.

Точечный способ широко применяют при составлении тематических карт. Он прост по исполнению, хорошо передает информацию о явлении, нагляден.

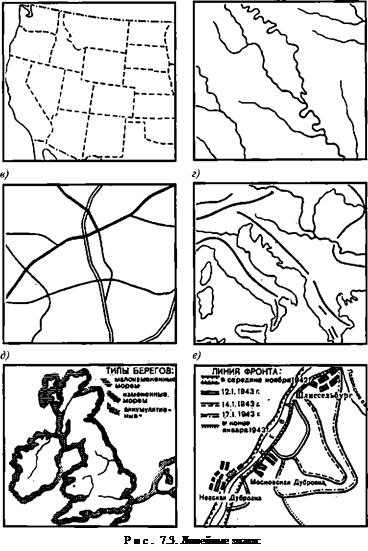

Способ знаков движения (рис. 7.8) служит для показа различных пространственных перемещений, относящихся к природным или социально-географическим явлениям (морские течения, перелеты птиц, путешествия, миграции, перевозки грузов, экспедиции и т. д.). Способ часто применяют на тактических и оперативно-стратегических картах, для показа транспортных связей: экономических, торговых, финансовых, политических, культурных. Знаки движения применимы для 226

|

|

явлений любых по размещению: для точечных (движение корабля), линейных

(движение фронтов), плошадных (земель), рассеянных (миграции животных),

плотных (перемещение масс воздуха). При помощи знаков можно показать путь,

способ движения, направление и скорость перемещения, качество, мощность,

структуру явления.

Основным графическим средством для отображения движения и связей служат векторы (стрелки), которые различаются по ориентировке, форме, величине, цвету, тону, структуре. Для различия величины явления достаточно указать длину и ширину. Другое средство - ленты (полосы), различная ширина которых выражает мощность потоков пассажиров, грузов и т. п. Знаки движения наглядны и просты для понимания. Это определило их широкое применение на тематических, а также на школьных картах.

Картодиаграммы (рис. 7.9). Это способ изображения распределения какого-либо явления посредством диаграмм, размещаемых на карте внутри единиц территориального деления и выражающих абсолютную суммарную величину явления в пределах каждой территориальной единицы и ее структуры. Их используют для наглядного сравнения валовой продукции промышленности по областям в натуральном или ценностном выражении, размер площадей лесных, пахотных угодий. Картодиаграмма воспроизводит пространственную локализацию статистических данных. В картографии различают линейные (столбики,

полоски), площадные, объемные диаграммы. Картодиаграмма без показа административного или территориального деления немыслима. Диаграммы не относятся к определенным пунктам, а выражают суммарную величину явления в границах отдельных территориальных единиц; не показывая местоположение внутри единицы, картодиаграмма с точки зрения географии несовершенна.

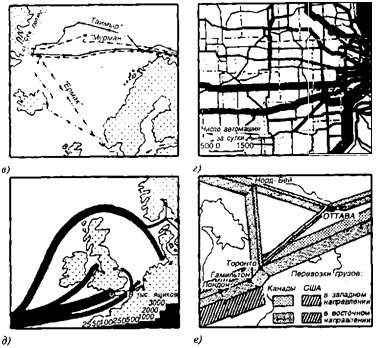

Картограммы (рис. 7.10). Это также статистический способ показа средней интенсивности какого-либо явления в пределах конкретных административных (территориальных) единиц. Они выражают относительные показатели, получаемые в результате деления двух абсолютных величин (плотность населения на 1 кв. м, производство продукции в кг, кв. м на душу населения и т. д.). В современной картографии много разновидностей картограмм: шкалы арифметической или геометрической прогрессии, блок-диаграмма, псевдоизолинии, структурные картограммы, сетки квадратов, кружки, штриховка, расцветка и т. д.

Специальные карты. Это карты, тематические по содержанию, но специальные по назначению, предназначенные для решения каких-то специальных задач.

Важнейшие виды специальных карт: научно-справочные, справочные, учетные, агитационно-пропагандистские, туристские, военные. В свою очередь, учебные карты подразделяют на карты для начальной, средней и высшей школы. Очевидно, что все тематические карты, с которыми сталкивается учитель географии в своей повседневной деятельности, относятся к числу специальных, а точнее, учебных карт.

Содержание одноименных настольных и стенных карт не должно различаться. При правильном подходе к использованию тематических карт, при их постепенном усложнении при переходе от класса к классу перед учителем открываются широкие возможности повышения эффективности всего учебного процесса. Необходимо учитывать, что малосодержательные, упрощенные задания в старших классах так же бесполезны, равно как и непосильные - в младших.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Байкальский государственный университет экономики и права» в г. Якутске

Кафедра экономики, финансов и учета

Специальность - «Земельно-имущественные отношения»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: Геодезия с основами картографии и картографического черчения

По теме: «Тематические карты»

Исполнитель

Кычытарова А.М

Руководитель

Захарова Л.А

Якутск 2015

ВВЕДЕНИЕ

3.1 Диаграммы

3.2 Графики

3.3 Фотокарты

3.4 Статистические таблицы

3.6 Профиль

3.7 Половозрастная пирамида

ВВЕДЕНИЕ

Карты допускают единовременный обзор пространства в любых пределах - от небольшого участка местности до поверхности Земли в целом. Они создают зрительный обзор формы, величины и взаимного положения объектов, позволяют находить их пространственные размеры: координаты, длины, площади, высоты и объемы. Карты содержат необходимые количественные и качественные характеристики этих объектов и, наконец, показывают существующие между ними связи: пространственные и некоторые другие. Эти свойства объясняют значение и ценность карт для практики. Карты служат надежным путеводителем на суше и в океане, при движении войск и в туристических походах, для полета на воздушном корабле и для пешеходного маршрута.

В военном деле они являются основным источником информации о местности и обязательным пособием для управления войсками и организации их взаимодействия. В промышленном, энергетическом и транспортном строительстве карты используются как основа для изысканий, проектирования и переноса в натуру инженерного проекта. Теперь наивыгоднейшие трассы железных дорог, автомагистралей и трубопроводов изыскиваются не в поле, а намечаются по топографическим картам в кабинетах проектных организаций.

Карты широко применяются в сельском хозяйстве при землеустройстве, мелиорации, мероприятиях по повышению плодородия почв, по борьбе с эрозией и вообще для учета и наиболее правильного, эффективного использования всех земельных фондов.

Карты составляют незаменимое пособие для школьного и внешкольного обучения. Они не только хранилище накопленных географических знаний, но и действенное средство для их распространения, подъема общей культуры. Без преувеличения модно сказать, что карты в той или иной степени используются во всех сферах человеческой деятельности.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ

Тематическая карта - карта, природных и общественных (социальных и экономических) явлений, посвященные какой-либо определенной теме. Картографировать можно все, что существует в окружающем мире: воздушные течения в атмосфере и донную фауну в океане, перевозки грузов и прирост населения, заболеваемость гриппом и участие в выборах, и многое другое. И не только реальные, но абстрактные объекты, например, продуктивность растительного покрова или устойчивость экономического развития территории. Тематические карты охватывают литосферу, атмосферу, гидросферу, биосферу, техносферу и социальную сферу, а также области их контакта и взаимодействия.

Тематическими называются географические карты, показывающие расположение и динамику лишь одного географического явления или специальных элементов, более широко раскрывающих природу этого явления, используя прочие явления лишь в качестве ориентиров. Этим тематические карт отличаются от общегеографических, отображающих все географические, геологические и политические явления данной местности.

Тематические карты разделяются на две большие группы: карты природных явлений и карты общественных явлений. Все сведения о природных и общественных явлениях составляют специальное содержание карты.

К первой группе относят геологические, геофизические, карты рельефа земной поверхности и дна Мирового океана, метеорологические и климатические, океанографические, ботанические, гидрологические и т.п.

Ко второй: карты населения, экономические, политические, исторические, и социально-экономические карты.

ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СОДЕРЖАНИЯ

Тематическими называются карты, основное содержание которых определяется отображаемой конкретной темой, специально посвящены какому-либо элементу или явлению, например, населенным пунктам, климату, почвам, транспорту, событиям истории и т.п. Они подразделяются на карты природных явлений (физико-географические) и карты общественных явлений (социально-экономические) и далее делятся на группы карт более узкой области картографирования, к каждой из которых уже относится ряд карт конкретной тематики. Например, к группе геологических карт относятся стратиграфические, тектонические, гидрогеологические, металлогенические, инженерно-геологические и другие карты; к группе ботанических карт относятся геоботанические, флористические карты лесов и другие. В ряде случаев эти карты относятся одновременно к двум различным областям картографирования, например, агрохимические карты могут быть отнесены к почвенным и к геохимическим картам, а сейсмические - к геологическим и к геофизическим картам. Такое «двойное подчинение» встречается и на более высоком уровне. Например, вся группа медико-географических карт (нозогеографические, медико-географического прогнозирования и др.) может быть отнесено и к картам природных явлений, и к картам общественных явлений.

Тематические карты делятся также и по ширине охвата темы - на общие, отображающие относительно более широкую тему, и частные, или отраслевые, посвященные более узкой теме. Степень широты темы может определяться на разных уровнях, например, карты промышленности по отношению к общеэкономическим являются отраслевыми, а по отношению к картам текстильной промышленности - общими.

2.1 Основные направления использования тематических карт

Карты применяются в науках о Земле для решения самых разнообразных задач. Сейчас трудно назвать какое-либо изыскание в географии, геологии, планетологии, которое обходилось бы без карт. Поэтому перечислить все направления использования карт означало бы дать полный перечень исследовательских задач решаемых в науках о Земле. Впрочем, такой перечень никогда не будет полным.

Геологические карты. Это обширная группа, куда входят карты тектонические, структурные, стратиграфические, метологические четвертичных отложений, гидрологические, полезных ископаемых, сейсмические, неотектонические, охраны геологической среды и др. они используются для познания глобальных, региональных и локальных особенностей строения земной коры, происходящих в ней процессов, поиска полученных ископаемых и т.д.

В последние годы отчетливо появилась тенденция совместного использования геологических карт, аэрокосмических снимков, космофотогеологических карт для познания глобальных геологических систем, особенно литосферных плит и рифтовых зон, а также для поиска полезных ископаемых, оценки современных геологических процессов и опасных явлений.

Геофизические карты. Карты магнитного, гравитационного, сейсмического, электрического, теплового и других физических полей Земли используются для изучения геодинамических явлений и процессов, протекающих в оболочках планеты и в ее ядре, для поисков и разведки полезных ископаемых. По сейсмическим картам определяют расположение качественных и количественных характеристик землетрясений, а также сопутствующие явления.

Карты рельефа . Гипсометрические, геоморфологические, палеогеоморфологические карты используют для изучения морфологии, генезиса, возраста и динамики рельефа суши и морского дна. По картам решают следующие задачи:

Изучение выраженности тиктанических, неотектонических структур разного ранга и н геофизических аномалий в рельефе, морфоструктурный анализ рельефа;

Изучение экзогенных рельефообразующих факторов, эрозионно-аккумулятивных, дефляционных, карстовых, креагенных и других процессов;

Прогноз полезных ископаемых;

Инженерно -геоморфологическая оценка рельефа для обеспечения разных видов строительства и освоения территории;

Изучение рельефа, как главного компонента окружающей среды, его динамики и связей с другими компонентами для планирования и проведения природоохранных мероприятий;

Создание цифровых моделей рельефа, как основы банков тематической информации.

По картам рельефа составляется множество производных морфометрических карт: глубины и густоты расчленения, овражности, озерности, закарстованности территории, крутизны, длины, экспозиции и освещенности склонов, кривизны и асимметрии разного порядка, остаточного рельефа, продольных профилей речных долин и их деформаций.

Климатические карты используются, прежде всего, для анализа и прогноза климата территорий и его элементов по месяцам, сезонам, годам, климатическим периодам, эпохам. По климатическим картам получают картолитрические и математико-статические характеристики климатообразующих факторов, термического режима, увлажнения, ветрового режима, атмосферных явлений..

Одна из главных областей практического применения - оценочные исследования:

а) условий жизни населения, воздействия климата на здоровье людей и возможностей адаптации к неблагоприятным погодно климатическим факторам;

б) агроклиматических условий и влияния колебаний климата на урожайность сельскохозяйственных культур;

в) условий освоения территории для гражданского, промышленного и других видов строительства;

г) рекреационных условий местности.

Гидрологические карты применяются для изучения распределения режима, состава и свойств поверхностных вод суши, водного баланса и ресурсов территорий. Количественная оценка параметров речной и озерной сети структуры речных бассейнов выполняется с помощью хорошо разработанных приемов гидрологической картометрии и морфометрии, топологический анализ гидросети осуществляется методами математико - картографического моделирования

В числе новых направлений использования гидрологических карт следует отметить изучение малых рек и малых водосборов, динамики водных потоков и водохранилищ.

Практические народно - хозяйственные потребности ведут к разработке методики применения карт для оценки водных ресурсов, прогноза опасных гидрологических явлений, исследования руслового режима рек, изучения влияния стока на интенсивность эрозионных процессов.

Океанологические карты. Использование тематических карт для изучения мирового океана - одна из самых актуальных областей применения картографического метода исследования. Круг научных и практических задач, решаемых с широким привлечением карт, охватывает: 1) изучение состояния и динамики природы океана: структур и рельефа дна, размеров акваторий и их частей, объемов водных масс и растворенных веществ, геофизических и геохимических полей, климата, биогеографии и др.; 2) анализ взаимодействия океана с литосферой, атмосферой и биосферой, процессов массо- и энергообмена между ними; 3) освоение минеральных и биологических ресурсов моря, прежде всего, в пределах шельфа, обеспечение рыбного промысла; 4) охрану среды океана, особенно наиболее уязвимых прибрежных зон и эстуариев, мониторинг различных видов загрязнения.

Специфика исследований океанических геосистем связана с изучением пространственного распределения всех параметров и процессов не только по горизонтам, но и по вертикали, вглубь, и с большой изменчивостью этих параметров во времени. Поэтому активно разрабатываются трехмерные картографические модели (блок диаграммы и метахронные диаграммы), а также приемы сопоставления карт разных уровней.

Карты почв . Основные направления практического применения карт связаны с кадастровым учетом почвенных ресурсов, экономической оценкой почв, разработкой агрономических мероприятий и мелиорацией, борьбой с почвенной эрозией. Карты почв непосредственно используются на всех этапах сельскохозяйственного освоения территорий.

Широко практикуется изучение почвенных карт совместно с другими картами природы, населения и хозяйства.

Для практических и исследовательских целей очень важны частные почвенные карты, характеризующие отдельные свойства почв: кислотность, солонцеватость, засоление, ощелачивание и т.п., а также прикладные карты.

Карты растительности. Существует 5 главных направлений использования карт растительности:

Инвентаризация и оценка растительных ресурсов.

Выявление связей растительности с главнейшими факторами окружающей среды, определяющими структуру и динамику растительного покрова.

Анализ возможностей сельскохозяйственного освоения территории, условий жизни населения, рекреационного потенциала.

Контроль за состоянием и динамикой растительного покрова, степенью ее нарушенности; разработка мер по охране растительного мира и всей окружающей среды.

Индикация геологических структур, полезных ископаемых, четвертичных отложений и почв, гидрогеологических и мерзлотных условий, полезных ископаемых и геохимических ареалов.

Зоогеографические карты применяются для инвентаризации, изучения размещения, миграции животных, их связей со средой обитания, для разработки мер по охране и воспроизводству животного мира. В практическом плане имеет значение выявление ареалов и картометрическая оценка ресурсов промысловых животных, определение условий промысла.

Ландшафтные карты. Ландшафтным картам, так же как и картам растительного покрова, принадлежит ведущая роль в комплексных исследованиях природы и взаимодействия человека с окружающей средой.

Социально-экономические карты. В эту обширную группу входят карты населения, экономики и хозяйства, науки, образования и культуры, обслуживания и здравоохранения, истории развития общества. Увеличивается удельный все карт, синтезирующих природную и социально-экономическую тематику, что отражает усиливающее взаимодействие общества с окружающей средой. Это карты экономической оценки природных ресурсов, агроклиматические, инженерно-географические, оценки условий жизни и отдыха населения и т.д.

Социально-экономические карты используются в науках о Земле и при разработке проектов освоения ресурсов Мирового океана, для экономической оценки ресурсов, планирования мер по их охране и воспроизводству, развитию и размещению воспроизводства, добыче полезных ископаемых на шельфе и т.д. также социально-экономические карты привлекаются для реализации крупных научно-исследовательских программ и проектов.

2.2 Особенности восприятия знаков и образов элементов дополнительной характеристики

Исследования по восприятию элементов дополнительной характеристики чаще всего сосредотачиваются на изучении отдельных знаков и способов их изображения: значков различной геометрической формы, размера и цвета, линейных обозначений, штриховок, серых и цветных шкал, послойной окраски, диаграммных рисунков и т.п. В ряде случаев удается получить результаты интересные и практически5 с точки зрения использования карт.

Говоря о программе экспериментов по изучению восприятия, А. Робинсон подчеркнул особую важность двух аспектов: 1) определение практического порога восприятия различий знаков на карте; 2) изучения равномерности пространственного распределения различий восприятия. При этом целесообразно оценить две характеристики порога восприятия: с одной стороны, наименьшие заметные различия, а с другой - минимальное практическое различие знаков читателями. На основе минимального практического различия могут быть, по мнению А. Робинсона, разработаны принципы и нормативы, обеспечивающие наилучшие условия восприятия и практического использования карт.

Р.П. Веденеева, экспериментально изучив различные виды воздействия цвета, зрительное пространство при разных цветовых фонах, а также ассоциации связанные со свойствами картографируемых объектов и воздействия цвета на расстояние, сформировала некоторые рекомендации для оформления мелкомасштабных общегеографических карт, призванные повысить четкость восприятии и скорость чтения карт.

Экспериментально доказано, что оценка читателями размеров элементов дополнения характеристики, значков и картограммных знаков (например, кружков) определяется тремя причинами:

1) соотношением данного значка и соседних с ним;

2) наличием или отсутствием на карте внутренних границ;

3) размером самого оцениваемого значка.

Заметнее всего оказывается первая причина: значок, находящийся в окружении других более мелких значков, кажется больше (в среднем на 13%) и, наоборот, если он расположен среди более крупных значков, то читатель склонен преуменьшить его величину.

Считается, что при употреблении в качестве значков множества различных геометрических фигур, степень их различения выше, если фигуры симметричны. По возрастанию сложности значков составлен следующий ряд: круг, квадрат, прямоугольник, вытянутый по вертикали, прямоугольник, вытянутый по горизонтали, ромб, треугольник. Отмечено, что высокой информативностью обладает контур знака, поэтому его усиление упрощает зрительное восприятие.

Эксперименты, связанные с отдельными знаками и способами их географического оформления - это лишь первая ступень исследования восприятия картографического изображения и элементов дополнительной характеристики. На более высоких уровнях изучают: а) восприятие знаковых комбинаций; б) восприятие всего картографического изображения; в) способы сравнения и сопоставления двух и более картографических изображений.

Чтение карты в целом - всегда целенаправленный поиск знаков, конфигураций, восприятие знаковых комбинаций, ради получения необходимой читателю информации. Процесс чтения карты включает три этапа:

Предварительный просмотр изображения и получение начальной информации, то есть «первое чтение»;

Уточнение и детализация первичных восприятий знаковых комбинаций и полученной на их основе информации, что сопровождается самообучением читателя;

Окончательная фиксация восприятия знаковых комбинаций и содержательная интерпретация полученной информации.

При сравнении разных карт читатель решает следующие подзадачи:

выбор начала отсчета;

поиск,прослеживание последовательности топологических отношений, опознавание границ;

подбор и сопоставление сходственных точек и контуров на разных картах.

В процессе чтения и распознавания, восприятие знаковых комбинаций человек, пользующийся картой, постоянно сортирует и отбрасывает постороннюю и избыточную информацию, формирует систему восприятия знаковых комбинаций, отвечающую поставленной цели, дает ей содержательную интерпретацию.

ГЛАВА 3. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ. (КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

3.1 Диаграммы

Диаграммы бывают весьма разные. Изложение способов диаграммирования ведется по следующей схеме, исходящей из степени сложности подлежащих диаграммированию рядов:

Пространственные ряды, члены которых даны без указания структуры и без «динамики» (т.е. без изменения во времени).

Пространственные ряды со структурой, но без динамики.

Пространственные ряды с динамикой, но без структуры.

Пространственные ряды и со структурой и с динамикой.

Самый простой случай тот, когда дело идет об изображении абсолютного ряда без структуры и без динамики, например, абсолютного количества всего населения, всего посева, всего числа рабочих на определенный год. При составлении диаграмм, не предназначенных для помещения их на карту, лучше всего для более легкого сопоставления фигур употреблять «полоски» или «столбики», т.е. прямоугольники, высоты которых пропорциональны характеризуемым величинам, а основания одинаковы.

С той целью, чтобы сделать наглядным сам счет, применяется иногда способ изображения не одной фигурой, а несколькими, из которых каждая принимается за какое-либо одно условно назначенное круглое число. В качестве таких фигур обыкновенно употребляются маленькие квадратики или точки, которые могут для упрощения счета комбинироваться в группы по пять или десять.

Квадраты на глаз хуже соизмеряются, чем полоски, столбики и вообще фигуры, отличаются лишь по одному измерению, а круги соизмеряются хуже, чем квадраты.

Существует несколько правил которых нужно придерживаться при построении диаграмм: картографический монолит почвенный чертеж

Заголовок диаграммы должен быть настолько понятным и ясным, чтобы неправильное его истолкование было невозможным. В примечании следует указать по каким данным и на какой год составлена диаграмма.

На самой диаграмме должно быть ясно и четко указано, какой именно показатель подвергнут диаграммированию, если этого не дано в самом заглавии или подзаголовке, то это надо дать в легенде. Обязательно должна быть оговорена и единица измерения.

Цифры, которые легли в основу диаграммы, приводятся на самой диаграмме, у соответствующих диаграммных фигур, или внутри их.

В процессе составления могут быть выявлены следующие стадии:

Изучение, проверка и если требуется, обработка цифрового материала.

Выбор наиболее подходящей диаграммы.

Вычисление размеров всех диаграммных фигур в соответствии с цифровыми показателями.

Подготовка картографической «основы».

Карандашный эскиз с легендой и заглавием.

Окончательное оформление.

Существует несколько видов диаграмм:

Столбиковые диаграммы - это наиболее простой вид диаграмм. Их применяют для сравнения количественных данных одного ряда, имеющих общие единицы измерения. Основные элементы столбиковой диаграммы во многом подобны элементам графика. Столбики строят на горизонтальной базисной линии. Высоту столбиков отсчитывают по вертикальной шкале. Ее разметка и расчет масштабов вполне аналогичны этим же операциям при составлении графиков. Основной графический образ создается соотношением высоты столбиков. Столбики строятся от нулевой линии, причем нельзя допускать условных сокращений их высоты, чтобы не искажать графический образ. Ширина столбиков должна быть одинаковой, также как и интервал между ними. Особое внимание обращается на штриховку и закраску столбиков. Лучше всего воспринимаются косая и вертикальная штриховка. Различают следующие виды столбиковых диаграмм:

Простая столбиковая диаграмма - каждый столбик строят на базисной линии отдельно. Диаграмму применяют при иллюстрировании простого ряда количественных показателей, компоненты которого не связаны между собой. Между столбиками в этих случаях нужны небольшие интервалы.

Сплошная столбиковая диаграмма - она аналогична простой, но между столбиками интервалов не делают. По построению и графическому образу сплошная столбиковая диаграмма подобна линейному графику. Ее удобно строить для сравнения показателей, одного ряда, как бы примыкающих один к другому. Примером такой сплошной столбиковой диаграммы могут быть широко применяемые диаграммы распределения осадков по месяцам года в разных местностях. Такие диаграммы широко применены в учебниках географии для 7 и 8 классов. Они обычно сочетаются с графиком годового хода температуры. При это в таких диаграммах строят 2 шкалы слева температур, справа осадков.

Групповая столбиковая диаграмма - ее используют для сравнения групп показателей. Она представляет собой группы сплошных столбиковых диаграмм, построенных на общей базисной линии. Групповую столбиковую диаграмму полезно применять при сравнении различных районов, месторождений полезных ископаемых, бассейнов и т. д.

Столбиковая диаграмма с подразделениями (компонентная столбиковая диаграмма) - применяется для иллюстрации сложных объектов, указывает не только на изменения в целом, но и каждой из составных частей. Такие диаграммы часто используют для иллюстрации состава населения, структуры топливных ресурсов, а в физической географии - распределение осадков по сезонам и в разные годы и т. д. Иногда для большей доходчивости и наглядности столбиковые диаграммы строят на фоне соответствующих рисунков или с рисунками в столбиках.

Ленточные диаграммы - в географии ленточные диаграммы применяют для сравнения длины рек, железных дорог, каналов, нефтепродуктов и др. линейных объектов. В полосовых диаграммах базисную линию строят по вертикали, а масштабную шкалу - по горизонтали. Расчет масштабов и интервалов аналогичен при построении столбиковых диаграмм.

Секторные диаграммы - рекомендуются для создания наглядного представления о структуре явления или объекта. Они эффективны при иллюстрировании распределения стока рек материка по океанам, структуры населения, земельных угодий, отраслей промышленности, топливного баланса, посевных площадей и т. д., когда речь идет об изучении частей целого в их относительной значимости. Секторная диаграмма удобна лишь в том случае, если сравниваются не более 6-8 компонентов целого. Если же этих компонентов больше, их надо объединить, чтобы не измельчать секторы.

Для построения секторности диаграммы:

а) подготавливают необходимый цифровой материал (лучше всего в табличной форме), как и при вычерчивании графиков или столбиковых диаграмм;

б) обрабатывают цифровой материал, так чтобы величины отдельных компонентов были выражены в градусах окружности;

в) переводят проценты в градусные меры;

г) вычерчивают круг необходимой величины, размеры которого определяются задачами работы;

д) размечают по окружности точки, соответствующие величине каждого сектора.

Секторные диаграммы удобно применять также для сравнения изменений самого объекта и его структуры во времени.

В обычной секторной диаграмме площадь круга можно выбрать произвольно. В секторных диаграммах сравнения структур площади кругов имеют важное значение. Изменения объекта в целом иллюстрируются, соответствующей площадью круга, а изменения в структуре, увеличением или уменьшением секторов.

Выразительным средством для сопоставления ряда удельных весов или частей по отношению к какой - либо совокупности, рядом совокупностей являются концентрические круговые диаграммы. Они заменяют ряд простых круговых диаграмм, т.к. в них вокруг общего центра наращиваются в определенных масштабах окружности, создающие ряд концентрических колец.

Внутренний круг представляет собой обычную секторную диаграмму, а остальные кольца как бы усеченные секторные диаграммы. Расчеты для построения концентрических круговых диаграмм такие же, как для обычных секторных диаграмм. При создании таких диаграмм следует рассчитать радиусы окружностей и размеры секторов.

7.Структурные квадратные и прямоугольные диаграммы - используются для иллюстрации сравнительных размеров территориальных объектов а также структуры их составных частей. Их можно создавать на основе как относительных, так и абсолютных отметок. Если диаграмму строят на относительных данных удобно разбить квадрат на 10 частей (10х10),считая затем каждую клеточку квадрата за 1%.

В некоторых случаях основой структурной диаграммы может служить прямоугольник.

Передвижные диаграммы - изготовление диаграмм отнимает немало времени поэтому можно применять передвижные диаграммы. Простая и удобная конструкция таких диаграмм предложена в свое время О.Б.Василенко. Для изготовления передвижной диаграммы вырезают круг из тонкого картона диаметром 40-50 см и заклеивают его белой бумагой. По краю этого круга делают ободок, на него наносят 100 делений. Их обводят тушью, надписывают через каждые 5 или 10 делений цифры. Круг разрезают в одном месте по радиусу от центра до ободка. Потом вырезают еще несколько кругов, которые оклеивают цветной бумагой: один круг красной, другой - зеленой, третий - синей. В них тоже делают надрезы по радиусу от края до центра. Диаметр этих цветных кругов должен быть меньше деаметра основного белого круга на ширину ободка с делениями.

Хорошо иметь несколько передвижных секторных диаграмм. Это поможет делать нужные сопоставления. Удобно таким секторным карточным диаграммам сделать приспособления для их подвешивания.

Прорезы должны быть одинаковыми и поставлены на ровном расстоянии. Приготавливают столько двойных полосок, сколько намечено диаграмных столбиковых. Полоски вставляют в прорезы, после чего каждую полоску склеивают в виде вечной ленты, для того чтобы она передвигалась через прорезы. Двигая полоску, можно устанавливать цветные столбики на нужной высоте. Следует отметить, что передвижные диаграммы очень ценны для объяснения принципов диаграммирования, а также при проверке понимания учащимися диаграммы.

3.2 Графики

График - геометрическое изображение функциональной зависимости при помощи линии на плоскости.

Виды графиков очень разнообразны и зависят от того, какая система координат на плоскости положена в их основу. Графики строят в декартовых прямоугольных координатах, также в прямоугольной системе координат, полярной системе координат. Если график является прямой линией или дугой окружности, то его можно строить с помощью линейки или циркуля по двум, соответственно трем точкам. В остальных случаях для вычерчивания графика приходится наносить на бумагу достаточно большое число принадлежащих ему точек, а затем проводить через эти точки линию графика. Часто для графического изображения зависимости между величинами пользуются диаграммами. Во многих вопросах целесообразно одновременно рассматривать графики нескольких различных функций, изображая их на одном и том же чертеже.

3.3 Фотокарты

Фотокарты - полиграфические оттиски с фотопланов, на которые нанесены картографические обозначения, горизонтали, надписи.

Фотокарты создаются в проекциях и разграфке, принятых для топографических карт. Наибольшее применение получили фотокарты масштабов от 1:5 000 до 1:1 000 000 создаваемые по материалам аэросъемки и космической съемки. Выпускаются также обзорные общегеографические тематические фотокарты. Фотокарты топографического назначения характеризуются большей информативностью и объективностью, изготавливаются быстрее с меньшими затратами, чем объектные карты топографические. Топографические фотокарты создаются для использования как в комплекте с обычными картами, так и независимо от них.

3.4 Статистические таблицы

Статистические таблицы - способ оформления статистических данных в виде систематически расположенных чисел, характеризующих те или иные массовые явления или процессы. Статистическая таблица состоит из горизонтальных делений (строк) и вертикальных делений (колонок, столбцов или граф). Строки обычно служат для записи подлежащего таблицы, а графы - для признаков, составляющих сказуемое. Пересечение горизонтальных и вертикальных линий образует клетки таблицы, в которых располагаются цифровые данные. Содержание каждой цифры раскрывается заголовками соответствующих строк и граф.

Статистические таблицы в жатом виде содержат все необходимые сведения; заголовки таблицы точны и кратки. В статистических таблицах указываются единицы измерения, а также место и время, к которым относятся сведения.

3.5 Почвенный монолит, разрез, профиль

Почвенный монолит - вертикальный образец почвы, отобранный (без нарушения ее строения) из стенки почвенного разреза. Почвенный монолит охватывает всю толщу почвы или ее основные горизонты; используется для исследования различных (главным образом физических) свойств почвы, а также в качестве наглядного пособия.

Почвенный разрез - вертикальная стенка ямы (шурфа), вскрывающая почвенный профиль.

Почвенный профиль - вертикальный разрез почвенной толщи от поверхности до материнской породы. Имеет слоистое строение, образуя совокупность генетически взаимосвязанных почвенных горизонтов и под горизонтов, сформировавшихся в процессе почвообразования и лежащих друг над другом. Мощность почвенного профиля от десятком см до нескольких метров. Исследования почвенных профилей широко применяются также при картографировании почв.

3.6 Профиль

Профиль - это географический разрез в вертикальной плоскости по заданному направлению, показывающий часть географической оболочки Земли. Он имеет две оси и два масштаба. С помощью горизонтального масштаба измеряют расстояния по горизонтальной оси, а вертикального - расстояние по вертикальной линии под или над горизонталью. Почти все профили имеют горизонтальный масштаб более мелкий по сравнению с вертикальным.

Следует отличать (по точности информации и показу) географический профиль от профильного рисунка (или схемы), который не имеет масштабов (изменений) и показывает обобщенные закономерности.

На профилях и схемах показано различное количество элементов природы: орография - рельеф основа для всех профилей; геология и рельеф; рельеф, почвы и растительность; может быть и большее количество элементов в различном сочетании. Комплексные физико - географические профили, показывающие основные компоненты природы и их взаимосвязь и взаимообусловленность (рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые, климат, почвы, растительный и животный мир).

3.7 Половозрастная пирамида

Географические различия в половом и возрастном составе населения иллюстрируют половозрастные пирамиды. При построении пирамид по оси ординат используют относительные показатели (но можно использовать и абсолютные показатели).

Идеальной половозрастной пирамидой будет пирамида с возрастным интервалом в один год, но для составления таких пирамид требуется большая графическая работа. Кроме того, по многим развивающимся странам такие пирамиды составить невозможно из-за искажения данных о численности населения отдельных возрастных групп. Поэтому составление половозрастных пирамид с интервалами в пять, а иногда десять лет для развивающихся стран становится необходимостью.

3.8 Надписи на географических картах

Наряду с географическими знаками - основным языком всякого картографического изображения - на картах используются слова естественного языка для географических названий и некоторых пояснений.

Пояснительные надписи указывают вид или род изображенных на карте объектов, их некоторые характеристики и т.п. к пояснительным подписям относятся:

географические термины, определяющие род географического объекта (например, море, залив, лиман, колодец, гора вулкан, урочище, местечко, станция, аэродром и т.п.);

указание качественных особенностей объектов, не отражаемых условными знаками (например, обозначения подписями господствующих пород леса, качества воды в озерах и колодцах, производственной специализации сельского хозяйства, состава грузопотоков и т.д.);

количественные характеристики объектов (например, обозначения цифрами высоты падения воды в водопаде, средней высоты и толщины деревьев и средних расстояний между ними в лесу, число домов в населенном пункте, ширины дороги и т.д.);

обозначения хронологических рамок или дат, событий (например, времени оккупации страны, даты открытия острова, присвоения территории, положения линии фронта и т.д.) и периодов сезонных явлений (например, наибольшего распространения айсбергов);

пояснения к линиям движения и знакам перемещения;

собственные имена и названия, не относящиеся к географическим объектам (например, фамилии начальников и названия кораблей; пояснения к линиям картографической сетки.

Исследования в области изучения карты и ее элементов многосторонни и имеют большие перспективы. Изучение элементов дополнительной характеристики относится к небольшой их части, но это не снижает их важности. В результате нашего исследования были получены следующие выводы:

1.Широта тематических мелкомасштабных карт позволяет использовать различные элементы дополнительной характеристики (графики, диаграммы и т. д.)

2. Различные элементы дополнительной характеристики способствуют получению качественных и количественных картируемых явлений.

3. Элементы дополнительной характеристики способствуют характеристики явлений во времени.

4. Наличие элементов дополнительной характеристики делают карту более информативно емкой и позволяют получать по ней более глубокие и разнообразные выводы.

5.Вшкольном курсе не выявлено возможности использования элементов дополнительной характеристики с картографическим изображением.

6. Имеются методические разработки для практических работ по составлению элементов дополнительной характеристики на уроках

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Атлас СССР. - М.: ГУГК, 1983.

Берлянт А.М. Образ пространства: Карта и информация. - М.: Мысль,1986

Вахрамеева Л.А. Картография. - М. 1981.

Граур А.М. Математическая картография. - Л.,1956 Звонарев К.А. Картография. - М.- Л. 1951.

Математические методы в географии / Ю.Р. Архипов, Н.И. Блажко, С.В. Григорьев. - Казань: Изд-во КПУ, 1976.

Рехтзамер Г.Р. Основы картографии. - Л., 1974.

Поспелов Е.М. Топонимика и картография. - М.,1971.

Салищев К.А. Картоведение. - М., 1976.

Итоги науки и техники. Серия «Картография». - Т.2. - М.,1986.

Трешников А.Ф. Географический энциклопедический словарь. - М., 1989.

Советская энциклопедия. - М., 1988.

Размещено на Allbest.ru

Приемы анализа картографического изображения. Краткая история картографического метода исследования. Основные функции географических карт. Совместное использование и переработка карт. Методические указания по работе с школьными географическими атласами.

курсовая работа , добавлен 12.04.2015

Особенности карт. Картографическая сетка. Графическое представление масштаба. Элементы основы и условные картографические знаки. Надписи и географические названия на картах. Понятие о карте и особенностях картографического изображения земной поверхности.

реферат , добавлен 01.06.2010

Понятие и краткая история картографического метода исследования. Основные функции географических карт. Совместное использование и переработка карт, топологические модели. Применение картографического метода в научных исследованиях и в школьном обучении.

курсовая работа , добавлен 18.02.2012

Географическая карта как величайшее творение человечества. Основные свойства географических карт. Виды карт по охвату территории, масштабу и содержанию. Способы изображения компонентов природы, географических объектов и явлений на географической карте.

презентация , добавлен 08.12.2013

Картографическое изображение, географические элементы, обусловленные темой и назначением карты. Общегеографические, экономические, физико-географические, топографические, синтетические карты. Сфера использования карт как средства научного исследования.

контрольная работа , добавлен 23.04.2010

Основные функции географических карт. Понятие о картографическом методе исследования. Основные приемы анализа при картографическом методе исследования. Совместное использование и переработка карт. Применение картографического метода в исследованиях.

курсовая работа , добавлен 04.02.2012

Виды географических карт: физическая, политическая, климатических и природных зон, социально-экономического развития. Объекты, информационная емкость, использование географических карт. Экономическая и социальная география как самостоятельная отрасль.

реферат , добавлен 03.04.2012

Исследование способов отображения поверхности Земли на плоскости. Изучение понятия картографической проекции. Анализ особенностей составления и оформления карт. Компьютерная обработка картографических данных. Древнейшие карты. Методы использования карт.

презентация , добавлен 01.03.2014

Курортология и оздоровительный туризм. Физико-географическая характеристика района картографирования. Назначение интерактивной карты "Курорты Италии". Редакционные указания по составлению элементов географической карты (в программе Curious World Maps).

дипломная работа , добавлен 06.08.2013

Способы построения точечных картографических знаков. Использование современных средств картографирования при создании карт АПК Краснодарского края. Изучение опыта создания картографических условных знаков и обозначений на картах экономической тематики.

Т.карты - многообразные по содержанию и назначению карты природных и социально-экономических явлений. Отображают природные и социальные явления, те или иные их сочетания, к-е обусловлены назначением и темой карты, решаемыми по ним задачами, особенностями и связями отображаемых объектов и явлений. Кроме основного, тематического содержания любая тематическая карта в определенном объеме дает отображение элементов общегеографического комплекса.

Главным предназначением тематических карт является обеспечение потребителей пространственно-локализованной тематической информацией о природной среде и социально-экономических объектах и явлениях для решения народнохозяйственных и научных задач, а также для общих целей познания окружающего мира. На тематических картах должен отражаться современный уровень знаний об объектах и явлениях, которые достигнуты соответствующими науками. Полнота и детальность содержания тематических карт должны соответствовать масштабу и назначению карты.

Тематические карты можно классифицировать : - по содержанию (тематике), - по способам картографического изображения, - по назначению, - по масштабам и территориальному охвату, -по виду использования

Классификация тематических карт по содержанию строится по отображаемому на карте объекту (явлению). Таким образом, карты группируются по компонентам природной среды и сферам общественных явлений, природно-обществ явлений или по наукам, которые их изучают, межотраслевые.

Известны подразделения тематических карт по способам картографического изображения : изолинейные, картограммы, точечные и др., по интерпретации объекта картографирования, например карты полей. С расширением круга показателей, выражающих разные стороны изучаемых явлений, стали различать карты структур, взаимосвязей, динамики, территориальной дифференциации.

Характеристика тематических карт по назначению и по масштабу осуществляется в соответствии с общей классификацией карт по этому признаку.

- по назначению: общего(многоцелевого)-справочные, узкого назн. – научно-справочн, учебные, культурно просветительские, туристские карты.

- по масштабам и территориальному охвату.

1.Уровень террит охвата –субглобальный и глобальный, территория- Мир, материки, океаны, крупн. регионы; мелкомасшт. 2. уров террит. охвата-регионал- адм террит ед. ест террит комплекс-среднемасшт. 3. уровн террит охват – локальные, небольшие территории, части адм. ед. –крупномасштабн

-по виду использования - Настольные, постерные, электронные.

по характеру содержания

По способам исследования, отображения характеристик выделяют аналитические, синтетические, а также комплексные карты.

Аналитическими называют карты, дающие изображение отдельных явлений (или даже отдельных свойств явлений) вне связи с другими явлениями (свойствами). Примером могут служить карты температуры воздуха, осадков, ветров, давления, которые являются аналитическими климатическими картами.

Комплексные карты совмещают изображения нескольких элементов близкой тематики, набор характеристик одного явления. Например, на одной карте можно показать одновременно давление и ветры на территории. Совмещение двух или трех явлений на одной карте позволяет рассматривать их в комплексе, сопоставлять, сравнивать, анализировать взаимосвязи.

Синтетические карт ы отражают совокупность взаимосвязанных явлений как единое целое. На таких картах отсутствуют характеристики отдельных компонентов, но зато дается их интегральная оценка. Например, карта климатического районирования, на ней нет конкретных данных о температурах, осадках, скоростях ветров и т.п., но имеется общая оценка климата выделенных районов. Синтетические карты являются картами -выводами, построенными на основе обобщения данных, содержащихся в наборах аналитических и комплексных карт.

Функциональные типы

Инвентаризационный- осн.функц: регист наличия, местопол, сост объекта/явления обычно это карты аналит типа.

Оценочный–целеноправл оценка явлений в заданном отношении или с опред точкой зрения.

Индикационные –для предсказания и выявления новых явлений на основе хорошо изученных

Прогнозные – основн функц отображение неизвестных или недоступных для изучения в наст время явлений и проц-ов.

Могут отражать прогнозы во времени или пространстве.

Виды изданий

Отдел изд