Географические карты могут издаваться как отдельными листами, так и сериями.

Серия (от лат.- ряд, группа) в картографии определяется как группа однородных географических карт или обладающих какими-то общими, объединяющими признаками. Это прежде всего - содержание карт одинаковое или разное, территория одна или разная. В зависимости от признаков серии географических карт разделяются на три вида: 1) по однотипному содержанию разных территорий; 2) с различным содержанием по одной территории; 3) по однотипному содержанию по одной территории.

Серии географических карт по однотипному содержанию разных территорий. При издании карт этого вида ставится условие, что каждая карта данной серии будет использована отдельно, независимо от других. Совместное их использование не предусматривается, но в то же время не исключается. В свою очередь такие карты, изданные в одинаковом масштабе, могут в совокупности представлять непрерывное изображение значительной территории (сплошное картографическое изображение) по типу с многолистными обзорно-топографическими картами. Их географической основой служит подробная гидрографическая сеть. Примером карт со сплошным картографическим изображением являются серии справочных политико-административных карт, на которых отображают административное деление областей, детально - населенные пункты и пути сообщения. Другие карты этой серии в совокупности не дают сплошного изображения территории. Они издаются отдельными листами в одинаковом масштабе, но не связаны друг с другом. Это прежде всего туристические карты областей, на которых подробно изображаются населенные пункты, дороги, леса и т. д. Особо выделены культурно-исторические и природные объекты для туристов, туристские базы, маршруты.

Серии географических карт с различным содержанием по одной территории. К ним относятся карты, на которых дается различное содержание на одной определенной территории. По сути это разновидности тематических карт или отдельных общегеографических. Карты данной серии характерны подробной разносторонней глубокой и полной информативностью, которую невозможно передать на одной

карте. Такие карты в сопостановлении с другими картами серии при изучении особенностей территории незаменимы, так как связывают их в единое целое и дают гармоничное представление о природе, хозяйственной деятельности и населении.

Серии географических карт по однотипному содержанию по одной территории. Серии карт этого вида объединяют признаки первого и второго вида, т. е. единообразие содержания и единство территории. На таких картах одинаковая нагрузка содержания, способы картографирования, генерализованность объектов и условные знаки. Примером служат учебные карты материков. В серию входят карты политические, физические, климатические, растительности природных зон, народов и экономические, построенные в единой равновеликой азимутальной проекции Ламберта. Характеристика территории на картах перечисленных серий может быть узкой и более широкой. Наши серии стенных карт - отраслей промышленности и сельского хозяйства для средней школы по тематике значительно расширены по сравнению с узкой тематикой серии карт грунтовых вод европейской части страны. Еще шире тематика у серии справочных карт природы страны. Серия включает набор физической, геологической, тектонической, почвенной, растительности, лесов и зоогеографической карт. Карты серий карт с единой территорией строятся в одной картографической проекции, одном масштабе, имеют одинаковую географическую основу, рамки и компоновку.

Анализ карты завершается выводом, оценкой возможности ее использования в отдельности или в составе серии. Глубина анализа карты достигается привлечением дополнительных крупномасштабных карт, описаний, справочников, материалов переписей и т. д. Более усложняется анализ серий карт и особенно анализ и оценка географического атласа, где изучаются не только серии и группы карт, но и вся система карт атласа, тематическая полнота, единство и согласованность.

Тематическое картографирование. Изучение основных географических законов размещения, свойств и взаимосвязей явлений природы и общества неразрывно связано с развитием тематического картографирования. Его роль и место в народном хозяйстве страны велико и неоценимо, так как решение многочисленных задач развития требует самых различных тематических карт.

Тематические карты среди общегеографических наиболее многочисленны и эффективны, их тематика разнообразна и безгранична. Прежде всего они предназначены для изучения, учета, оценки географических условий, рационального размещения предприятий и отраслей народного хозяйства, установления их закономерностей и взаимосвязей, организации планирования, в учебных процессах и т. д.

Знание вопросов составления, анализа, оценки и использования тематических карт имеет исключительно важное значение для студен

тов и учителей географии. Они должны свободно владеть способами картографического изображения явлений природы и общества, правильно применять их при составлении тематических карт и атласов, развивать умение эстетично оформлять информативные картографические данные, свободно ориентироваться в сущности и многообразии тематических карт, в принципах их классификации по различным признакам. Тематическое картографирование основано на результатах или полевых съемок,или камеральных обработок данных наблюдений, обследований, материалов переписей и статистики, нанесения этих данных на существующие оригиналы карт или аэроснимки.

Тематическое картографирование, основанное на полевых съемках, наиболее распространено и разнообразно. В то же время только отдельные его виды охватывают всю территорию страны и имеют ведомственную направленность.

Географам необходимо знать назначение и основные виды тематического картографирования.

Геологическое картографирование. Предназначено для показа строения и развития земной коры, процессов, происходящих в ней, закономерностей залегания горных пород, возраста, обеспечения минеральным сырьем народного хозяйства. Геологические карты служат основой при проектировании поисковых и разведочных работ, проведении инженерно-геологических изысканий. Основные геологические карты издаются в двух масштабах - 1: 200 ООО и 1: 1 ООО ООО. Геологическая карта масштаба 1: 2 500 ООО и тектоническая карта масштаба 1: 5 ООО ООО, обобщающие знания о строении и развитии земной коры, отмечены Ленинскими премиями.

В зависимости от содержания и назначения различают собственно геологические карты, тектонические, карты четвертичных отложений, литологические, карты полезных ископаемых и др.

Геологическая карта. Элементами специального содержания являются:

площади геологических образований, их возраст;

площади распространения интрузивных и эффузивных пород, их состав;

геологические границы и тектонические контакты;

геологические разрезы, стратиграфические колонки.

Для показа геологических образований, интрузивных и эффузивных пород используют способ качественного фона и и ндексы, согласно единой возрастной классификации и цветовой расшіетки шкалы.

Геологические образования показываются с разделением их на системы, отделы и ярусы. Отделы и ярусы систем отличаются тонами более светлыми, чем цвет систем, с нарастанием интенсивности расцветки от верхних и молодых образований к нижним и старым.

Возраст геологических образований показывается индексами. Ин

трузивные породы, в зависимости от размеров площадей распространения, подразделяются по вещественному составу и на группы.

По вещественному составу показываются: граниты, габбро, гипер-базиты, базальты. Выделяются группы: кислые, щелочные, основные и ультраосновные.

Когда интрузивные породы занимают малые размеры площадей, то они показываются без разделения на группы и состав, обозначаются одним красным цветом и индексом «J».

Эффузивные породы, независимо от размеров площадей, показываются без разделения на группы и состав, обозначаются темно-зеленым цветом и индексом «р». Возраст интрузивных и эффузивных пород не указывается.

Тектоническая карта. Карта дает общее представление о строении и тектонических процессах, сформировавших черты современного рельефа картографируемой территории.

На карте должны быть выделены элементы тектоники, но показ их не следует усложнять:

основные геоструктурные области, их возраст;

тектонические нарушения;

локальные структуры;

глубина залегания поверхности фундамента платформ;

элементы спецнагрузки (вулканы, направления складчатости, эпицентры землетрясений).

На тектонической карте способом качественного фона согласно установленной цветовой шкале показываются самые крупные структурные области в общей тектонической структуре; кристаллические основания древних платформ (щиты, массивы), плиты, краевые прогибы и впадины. Второстепенные структуры, небольшие по площади, а также структуры, выражающие в современном рельефе (антиклизы и синеклизы), разрывные нарушения показываются значками.

Тектонические нарушения (глубинные разломы) показываются только основные и изображаются линейными знаками.

Для дополнительной характеристики тектоники территории показывают глубину залегания поверхности кристаллического фундамента способом изолиний (изогипс) - гипсометрической окраской ступеней через 500, 1000 и более 2000 м.

Карта четвертичных отложений. Содержание карты должно дать общее представление о происхождении и распространении четвертичных отложений и возрасте генетических типов.

Основными элементами содержания карты являются:

1)

площади генетических типов четвертичных отложений, их воз-

раст;

границы оледенений, вечной мерзлоты;

формы рельефа, образованные четвертичными отложениями;

образования ископаемой флоры и фауны.

Показ четвертичных отложений осуществляется способом качественного фона, согласно установленной классификационной цветовой шкале, и не должен быть детализованным. Все зависит от особенностей территории и масштаба карты. Выделяются основные подразделения четвертичных отложений по возрасту (нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные).

Границы оледенений показываются линейными знаками, места находок (пыльца, споры, моллюски и т. д.) даются в легенде локальными знаками. Отдельные формы рельефа: моренные гряды, озы, камы, друмлины, вулканы изображаются внемасштабными условными знаками.

Литологические карты. Литологический состав четвертичных отложений дается в тексте легенды площадными значками различного рисунка.

Карты месторождений полезных ископаемых. На картах показаны общие закономерности в размещении и приуроченности месторождений полезных ископаемых к главным структурам земной коры. Различают металлические руды, неметаллические и полиметаллические руды. Соответственно обозначают двумя размерами и знаками двух видов. Металлические руды - химическими символами периодической системы Менделеева. Неметаллические и полиметаллические - геометрическими условными знаками на фоне тектонических областей.

Почвенное картографирование. Почвенное картографирование используется для ведения, планирования сельского хозяйства, учета земельных фондов, оценки продуктивности почв, создания агрономических и агрохимических карт. Выполняется картографирование сельскохозяйственными организациями в масштабах 1: 5000- 1: 50 000 (рис. 7.1).

На почвенных картах дается общее представление о размещении основных типов почв по генетическому принципу и гранулометрическому составу. Элементами содержания являются:

площади распространения типов почв;

механический состав почв;

разрезы основных типов почв.

Типы почв на картах показываются способом качественного фона по единой классификационной цветовой шкале, разработанной Почвенным институтом им. В.Б. Докучаева.

На картах также выделяются подтипы, виды и комплексы почв в зависимости от характера распространения почв на картографируемой территории.

Внемасштабные условные знаки применяются для отображения особенностей почвенного покрова (кислотность, засоленность и т. д.).

/ - плодородные почвы волнистых равнин, пригодные под плодовые и овощные культуры, сахарный тростник, местами под пастбища; 2- плодородные, частично эродированные почвы слабохолмистых районов, пригодные под сахарный тростник, кукурузу, овощи и пастбища; 3- плодородные слабо-дренированные почвы, пригодные пол сахарный тростник, рис и пастбища; 4 - среднеплодородные, преимущественно песчаные эродированные почвы, пригодные под плодовые, местами пол табак и пастбища; 5- среднеплодородные почвы холмистых эродированных районов, пригодные под пастбища или покрытые лесом; 6 - среднеплодородные горные почвы, покрытые лесами, пригодные под кофе, какао, пастбища; 7-плодородные каменистые почвы, покрытые лесами, пригодные под пастбища

табе планировать мероприятия по их использованию. В основу карты положена общая программа, единая классификационная цветовая система почв, систематизированный перечень почв и единая система условных знаков. В цветовой шкале качественного фона каждому генетическому типу почв присвоен свой цвет, подтипу - оттенок, виду - интенсивность оттенка.

Мелкомасштабные почвенные карты отражают передачу закономерностей, широтную и высотную зональности, геологические условия почвообразования, тогда как крупномасштабные карты передают местные, локальные особенности размещения и формирования почв, в зависимости от рельефа.

Как правило, почвенные карты значительно обобщены.

Лесное картографирование. На картах растительности показывают современное размещение естественного растительного покрова по природным зонам, интразональную и горную растительность. Выделяют болота, земли с восстановленной растительностью.

Элементами содержания карт являются:

площади распространения основных типов растительности;

рисунки растений;

диаграммы.

Типы растительности отображают способом качественного фона в

единой классификационной цветовой шкале, разработанной Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова, по зонам, в которых выделяются характерные типологические единицы. Лесное картографирование необходимо для эксплуатации, планирования лесного хозяйства и промышленности в областном и общегосударственном масштабах. Если учесть, что только таежная зона занимает третью часть территории равнин и плоскогорий страны, то легко можно понять значение и объем этих работ. Карты лесов создаются на основе лесных съемок. На картах отмечают подразделения лесных массивов по ряду признаков, отражающих породность, строение и ценность леса. Это состав насаждений (перечень древесных пород и их доли), возраст, продуктивность, полнота, запас древесины и ее класс товарности.

Лесные съемки колеблются в пределах масштабов 1: 5000-1: 50 ООО, производятся изолированно, по лесничествам отдельно. Планы лесничеств объединяются в планы лесонасаждений. На планах лесонасаждений выделяемые участки леса окрашивают по преобладающим породам и возрасту леса. Кроме того, внутри каждого участка помещают символы, указывающие площадь участка, классы возраста, бонитета и добротности.

Региональные (областные) карты лесов в масштабе 1: 300 000 - 1: 1 000 000 используются при планировании. В целом лесонасаждения страны показаны на карте лесов масштаба 1: 2 500 000.

Сельскохозяйственное картографирование. Сельскохозяйственное картографирование предназначено для характеристики сельскохозяйственного производства: земельного фонда, растениеводства, животноводства, отраслей сельского хозяйств, его состояния и перспектив развития на картографируемой территории.

Карты земельного фонда издаются в масштабах 1: 10 000 - 1: 25 000, на которых показываются внешние границы землепользования, границы производственных участков и фактическое размещение сельскохозяйственных угодий, а также населенные пункты, дорожная сеть и объекты экономического и культурного значения. На приложениях к картам отображаются работы по внутрихозяйственному землеустройству совхозов и колхозов: улучшение угодий, проведение мелиоративных, противоэрозионных и других работ.

Сельскохозяйственные угодья и их структура в процентах от обшей земельной площади административных районов, областей составляются способом картограммы по единой классификационной цветовой системе.

Карты сельскохозяйственного населения, поголовья скота также составляются способом картограммы. Размещение основных сельскохозяйственных культур показывается точечным способом.

Сельскохозяйственные карты административных районов в масштабах 1: 25 000-1: 200 000 готовятся для руководства и планирования

всевозможных сельскохозяйственных проектов. Составляются сводные областные, краевые, республиканские карты землепользований в масштабах 1: 200 000-1: 500 000 и мельче.

Большое значение имеет разработка прогнозных карт использования и улучшения земель. Общие сельскохозяйственные карты (республик, краев, областей) обзорного типа и широкого назначения пока немногочисленны. Среди сводных работ наибольшее значение имеют комплексные атласы сельского хозяйства страны и ряда регионов.

Климатическое картографирование. Климатические карты характеризуют климат и закономерности его формирования, а также содержат метеорологические данные. Многообразие и динамичность элементов климата обусловливают многочисленность климатических карт, большинство из которых показывают распределение основных элементов климата, сочетаний климата, выражаемых средними многолетними величинами и экстремальными значениями.

Климатические карты составляются по климатическим и агроклиматическим справочникам, обобщающим результаты регулярных метеорологических наблюдений государственной сети станций и постов.

В климатической картографии страны обзорные государственные карты характеризуют макроклиматические особенности территории и обобщают колоссальные материалы метеорологических наблюдений. Например, двухтомный Климатический атлас содержит: карты температур воздуха, почвы, атмосферных осадков, испарения и испаряемости, снежного покрова (том I); карты давления воздуха, относительной влажности, средней суточной абсолютной влажности, состояния неба, солнечного сияния и другие данные (том 2).

Картографирование растительности. Включает карты (помимо лесных) растительного покрова в целом или по отдельным его компонентам. Значение этих карт определяется ценностью растительности как естественного ресурса и оздоровительного фактора. Общие карты растительности (геоботанические) показывают размещение растительных сообществ разного ранга и их связь со средой.

Уделяется большое внимание отображению динамики растительного покрова и его изменениям в результате деятельности человека. Нередко указывается былая коренная растительность, что позволяет судить о природных особенностях территории. Наиболее подробная карта растительности вышла в масштабе 1:4 000 000. Карты более крупных масштабов по отдельным республикам, краям и областям помещаются в региональных комплексных атласах. Капитальный Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений (1976) содержит карты распространения каждого из этих растений с указанием объема заготовок сырья.

Тематические карты населения. На картах дается обобщенная характеристика населения: географическое размещение городского и сельского населения, людность городских поселений,

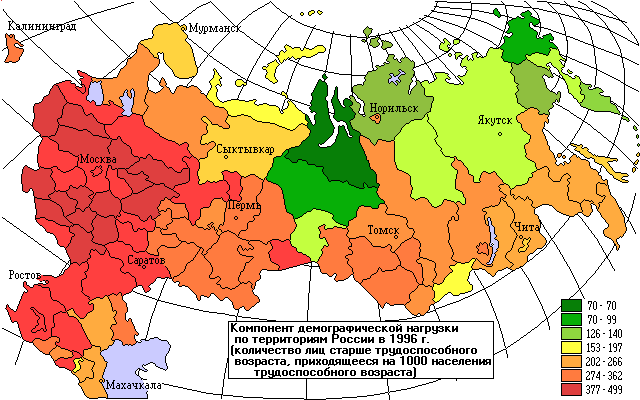

плотность населения, возрастной, половой, национальный состав, изменения числа населения и его миграции. Численность населения в населенных пунктах изображается размером и рисунком пунсона, величиной и рисунком шрифта, размещение населения отображается способом качественного фона по единой классификационной системе, занятость населения - картодиаграммой, плотность населения дается способом картограммы.

Основные карты, характеризующие население:

размещения населения и расселения;

состава населения по возрасту и полу;

миграции населения;

социальные карты (занятости, социального и профессионального состава);

этнографические и антропологические.

ф Обращаясь к общим проблемам отраслевого тематического картографирования, нельзя не отметить карты размещения населения (экономические, административные, исторические, технические и т. д.), необходимые для исследования трудовых ресурсов и обслуживания населения. Ценность этих карт помимо непосредственного удовлетворения конкретных научных и практических запросов состоит п обобщении разнородных материалов для создания государственных карт.

Комплексное картографирование. Это метод научного обобщения результатов глубокой, разносторонней информации о природных условиях, естественных ресурсах, населении и целостного отображения действительности картографическими средствами. Без него невозможно разработать меры по сохранению и улучшению географической среды, решить многие задачи народного хозяйства, науки и культуры.

Комплексное картографирование основано на глубоком, многостороннем и взаимосвязанном территориальном изучении природных и социальных явлений, является незаменимым и ценнейшим средством научного обобщения, комплексов новых выводов и знаний.

В комплексном картографировании заложено много важных достоинств. Это, прежде всего, диапазон охвата изучаемого комплекса явлений - от небольшого и ограниченного числа явлений до синтезированного целого блока научных знаний по географическим наукам, а по величине картографируемой территории - от карт топографических до обзорных.

Сюжеты комплексного картографирования беспредельны. Это серии различных тематических карт государственных ведомств, объединенных в комплексы научных и методических исследований. Таким образом, главная задача комплексного картографирования - изготовление комплексов взаимосвязанных, скоординированных карт на основе комплексных географических исследований.

Особенно больших успехов комплексное картографирование достигло в разработке и

создании географических атласов. Это, прежде всего атлас Мира (БСАМ), Морской Атлас,

ФГАМ, атлас океанов, региональные атласы справочные и школьные.

Способы картографического изображения явлений на тематических картах. Различают следующие способы картографического изображения: значковый, линейных значков и изолиний, качественного фона, ареалов, точечный, знаков движения, картограммы, картодиаграммы.

Значковый способ. Это наиболее распространенный способ картографического изображения местоположения объектов, которые не выражаются в масштабе карты или занимают площадь меньшую, чем сам картографический знак (рис. 7.2).

На тематических картах значком может быть изображено и локализованное явление. Характерным примером широкого применения значков является топографическая карта (200-300 ед. на 1 лист карты). Способ знаков позволяет показывать не только местоположение объектов, но и динамичность явлений, например, рост объектов за какой-то определенный период времени в виде «нарастающих» значков.

На мелкомасштабных тематических картах значки не только указывают местоположение объектов и их виды, но и дают дополнительную информацию об объекте: его величину, политико-административное значение, его изменяемость во времени (пространстве). Значки могут быть различного вида: геометрическими, буквенными, цветными. Важно, чтобы они по возможности сохраняли похожесть объекта, без труда запоминались и читались.

Шкалы значков можно строить различно. Изображение шкалы пропорционально (масштабно) величине объекта (абсолютная соизмеримость) наглядно, но неудобно, например, для показа населения в городах. Обычно чаще применяется условная соизмеримость в виде постепенно убывающей прогрессии, показывающей мягкое снижение величины объекта. Шкала значков может быть непрерывной и прерывной (ступенчатой). Непрерывная шкала изменяется непрерывно в соответствии с изменением величины объекта. Ступенчатая шкала определяет размер значка (постоянный в пределах каждого интервала) по среднему значению интервала. Размер значков при переходе к следующей ступени возрастает скачком.

Ступенчатые шкалы обычно применяют на картах для показа объектов, когда их нужно сгруппировать по классам.

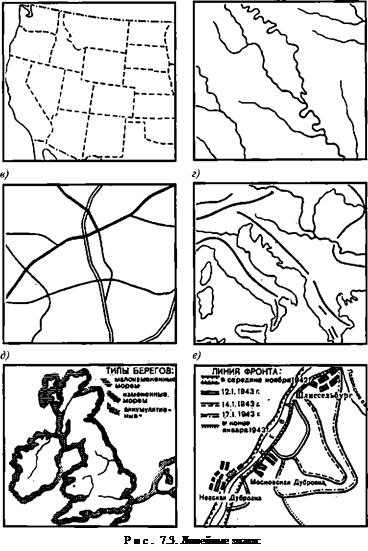

Способ линейных значков. Этот способ часто применяется на тематических картах. Значки ничем не отличаются от тех, которые изображаются на картах общегеографических. Только на тематических картах их будет значительно больше за счет показа объектов, которые на общегеографические карты не наносятся: разломы, морские пути, атмосферные фронты, границы мерзлоты, плавучих льдов. Линейными значками называются знаки, которые в масштабе карты по ширине не выражаются. Обычно в старших классах учащимся предлагается работать по контурной карте и наносить отдельную тематику способом линейных значков границы государств, морские пути и т. д. (рис. 7.3).

Способ изолиний. Изолиниями называют линии, соединяющие на карте точки с одинаковыми количественными показателями, характе-

|

|

а) б)

а - политических и административных границ; 6- гидрографической сетки; « - автомобильных дорог; г - основных направлений альпийской складчатости; д- типов берітов; е - неменяющегося положения фронта (при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 г.; Атлас офицера. 1974)

Рис. 7.4. Изолинии (горизонтали) 1: 200 ООО

ризующими явление (рис. 7.4). Их применяют для показа непрерывных явлений, имеющих сплошное распространение на земной поверхности и постепенно изменяющихся в пространстве. К таким явлениям относятся атмосферное давление, температура воздуха, абсолютная высота местности. В школьной географии используют следующие изолинии: изогипсы, изобаты, изобары, горизонтали, изотермы, изогиеты, изо-фены и изохроны на фенологических картах. Учителю географии необходимо знать смысл этих изолиний и умело применять их на уроке. Для облегчения чтения карт, составленных с помощью изолиний, промежутки между ними обычно закрашиваются различными цветами, изменяя их насыщенность. Самым распространенным примером могут служить карты с изображением рельефа гипсометрическим способом.

На всех климатических картах атласов окраска введена в ступени между изогипсами. Обычно учащиеся хорошо читают тематические карты с изображением явлений способом изолиний.

Способ качественного фона (рис. 7.5). Способ используют для показа на карте пространственного размещения явления на значительной территории без количественной его характеристики. Показ осуществляется с помощью закраски или штриховки подразделения территории по каким-либо качественным признакам - или природным, или социально-экономическим. Такими признаками могут быть: геологическое строение, национальный состав населения, сельскохозяйственная специализация и т. д. Применение этого способа требует подразделения всей без исключения территории по какому-то выбранному признаку. Примеры карт, составленных способом качественного фона, приведены в атласе для учителей средних школ. Это карты: народов, геологическая, тектоническая, почвенная, растительности и т. д. Не следует, однако, фоновую окраску территории путать с качественным фоном или с окраской ареалов.

Карты физико-географического районирования также составляют способом качественного фона, поскольку каждый из выделяемых регионов обладает определенным комплексом качественных признаков. Разработка классификации явления требует использования различных признаков. Например, для рельефа такими признаками являются генезис, возраст, морфология рельефа и др. Каждый признак используется отдельно или в их сочетаниях. Поэтому разработка классификации представляет серьезную и ответственную научную задачу. При подборе цветов стремятся к тому, чтобы типам картографируемого явления, сходным в качественном отношении, присваивать близкие цвета. В этом способе цветные фоны нередко заменяются одноцветными штриховками, отличающимися друг от друга рисунком и степенью затемнения фона карты.

Способ качественного фона легко сочетается с другими способами изображения.

Способ ареалов (рис. 7.6). Этот способ применяют для показа на значительной территории распространения какого-либо явления: сельскохозяйственной культуры, отрасли производства, вида животных, растительности, полезных ископаемых, оледенения и т. д. По характеру размещения явление в пределах своего ареала может быть непрерывным, сплошным или прерывистым (дискретным). Различают ареалы абсолютные и относительные. Абсолютным является ареал, когда вне его пределов данное явление не встречается (вид животного). Относительный ареал более узок, он охватывает территорию, на которой то же явление обладает определенными свойствами (например, белка, крот имеют плотность распространения, достаточную для промысловой охоты). Для передачи ареалов на картах используются различные приемы: ограничение ареалов сплошной или пунктирной линией определенного рисунка, окрашивание ареала, штриховку, равномерное размещение в пределах ареала штриховых знаков (нередко без границы), указание ареала надписью, отдельным рисунком. Оформление ареалов без обводки удобно для приближенных (схематических), с обводкой - для ареалов точно установленных. Знаки - ареалы обозначают площади, тогда как значки передают локализованные объекты. На одной и той же карте ареалы могут перекрываться. Часто их применяют в качестве вспомогательного способа (на карт,е_магнитных склонений выделяют магнитные аномалии). Некоторые ареалы можно

8 Картография с оснпнами топографии

рассматривать как частный случай способов качественного фона или изолиний (выделение на карте области какой-либо одной народности). Иногда ареал может заменять группу внемасштабных знаков (например, изображение ареала золота вместо значков золотых приисков).

Ареалы нередко сопровождаются количественными показателями, выражающими или суммарную величину явления внутри ареала, или среднюю интенсивность явления (количество деловой древесины на 1 га). В этом случае ареал называется количественным.

Учащимся следует при рассмотрении региональных комплексных карт атласов разъяснить отличия значков от способа ареалов, передающих явления на картах через значки и обозначающих площади.

Точечный способ. Применяется при картографировании рассредоточенных явлений, размещенных на значительной территории. Этим способом изображают, например, величину и размещение посевных площадей, сельского населения, домашнего скота и других явлений. Применяют для показа абсолютную величину явления. При этом определенное количество явления принимают за точку и наносят ее на местоположение объекта. Весь объект будет в результате изображаться группой точек, одинаковых по величине и значению (рис. 7.7). Таким образом, создается наглядная картина размещения явления, а количество укажет абсолютную величину картографируемого явления.

При картографировании этим способом важно определить вес одной точки, т. е. количество явления, выраженного в одной точке. Весу точки можно придавать абсолютное и относительное значения. Обычно в практике работы вес точки определяется самым низким, чтобы точки не сливались на карте. Точки малого веса эффективны для районов малой плотности явления. Они могут сливаться при большой плотности явления. В этом случае применяют точки с укрупненным весом, где вес точки больше величины объекта, объекты объединяются в группы и точки наносятся по месту более крупной группы.

Для обозначения качественных частей явления применяют точки цветные. Например, по цвету точек можно установить национальный состав населения, выделить в технических культурах посевы льна, конопли, хлопка.

Точечный способ широко применяют при составлении тематических карт. Он прост по исполнению, хорошо передает информацию о явлении, нагляден.

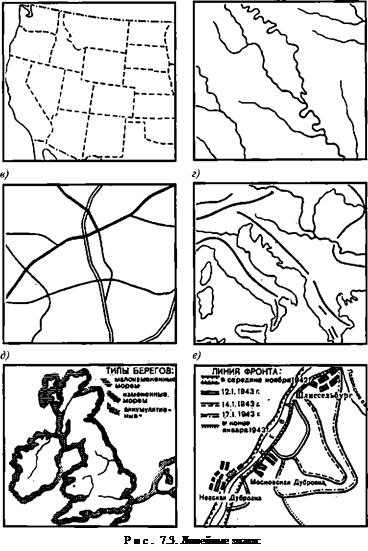

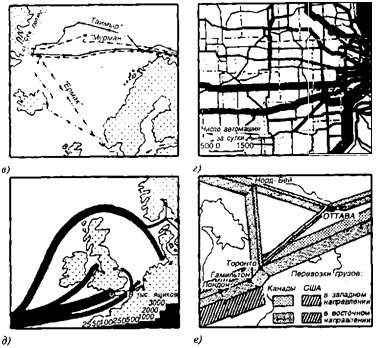

Способ знаков движения (рис. 7.8) служит для показа различных пространственных перемещений, относящихся к природным или социально-географическим явлениям (морские течения, перелеты птиц, путешествия, миграции, перевозки грузов, экспедиции и т. д.). Способ часто применяют на тактических и оперативно-стратегических картах, для показа транспортных связей: экономических, торговых, финансовых, политических, культурных. Знаки движения применимы для 226

|

|

явлений любых по размещению: для точечных (движение корабля), линейных

(движение фронтов), плошадных (земель), рассеянных (миграции животных),

плотных (перемещение масс воздуха). При помощи знаков можно показать путь,

способ движения, направление и скорость перемещения, качество, мощность,

структуру явления.

Основным графическим средством для отображения движения и связей служат векторы (стрелки), которые различаются по ориентировке, форме, величине, цвету, тону, структуре. Для различия величины явления достаточно указать длину и ширину. Другое средство - ленты (полосы), различная ширина которых выражает мощность потоков пассажиров, грузов и т. п. Знаки движения наглядны и просты для понимания. Это определило их широкое применение на тематических, а также на школьных картах.

Картодиаграммы (рис. 7.9). Это способ изображения распределения какого-либо явления посредством диаграмм, размещаемых на карте внутри единиц территориального деления и выражающих абсолютную суммарную величину явления в пределах каждой территориальной единицы и ее структуры. Их используют для наглядного сравнения валовой продукции промышленности по областям в натуральном или ценностном выражении, размер площадей лесных, пахотных угодий. Картодиаграмма воспроизводит пространственную локализацию статистических данных. В картографии различают линейные (столбики,

полоски), площадные, объемные диаграммы. Картодиаграмма без показа административного или территориального деления немыслима. Диаграммы не относятся к определенным пунктам, а выражают суммарную величину явления в границах отдельных территориальных единиц; не показывая местоположение внутри единицы, картодиаграмма с точки зрения географии несовершенна.

Картограммы (рис. 7.10). Это также статистический способ показа средней интенсивности какого-либо явления в пределах конкретных административных (территориальных) единиц. Они выражают относительные показатели, получаемые в результате деления двух абсолютных величин (плотность населения на 1 кв. м, производство продукции в кг, кв. м на душу населения и т. д.). В современной картографии много разновидностей картограмм: шкалы арифметической или геометрической прогрессии, блок-диаграмма, псевдоизолинии, структурные картограммы, сетки квадратов, кружки, штриховка, расцветка и т. д.

Специальные карты. Это карты, тематические по содержанию, но специальные по назначению, предназначенные для решения каких-то специальных задач.

Важнейшие виды специальных карт: научно-справочные, справочные, учетные, агитационно-пропагандистские, туристские, военные. В свою очередь, учебные карты подразделяют на карты для начальной, средней и высшей школы. Очевидно, что все тематические карты, с которыми сталкивается учитель географии в своей повседневной деятельности, относятся к числу специальных, а точнее, учебных карт.

Содержание одноименных настольных и стенных карт не должно различаться. При правильном подходе к использованию тематических карт, при их постепенном усложнении при переходе от класса к классу перед учителем открываются широкие возможности повышения эффективности всего учебного процесса. Необходимо учитывать, что малосодержательные, упрощенные задания в старших классах так же бесполезны, равно как и непосильные - в младших.

Т.карты - многообразные по содержанию и назначению карты природных и социально-экономических явлений. Отображают природные и социальные явления, те или иные их сочетания, к-е обусловлены назначением и темой карты, решаемыми по ним задачами, особенностями и связями отображаемых объектов и явлений. Кроме основного, тематического содержания любая тематическая карта в определенном объеме дает отображение элементов общегеографического комплекса.

Главным предназначением тематических карт является обеспечение потребителей пространственно-локализованной тематической информацией о природной среде и социально-экономических объектах и явлениях для решения народнохозяйственных и научных задач, а также для общих целей познания окружающего мира. На тематических картах должен отражаться современный уровень знаний об объектах и явлениях, которые достигнуты соответствующими науками. Полнота и детальность содержания тематических карт должны соответствовать масштабу и назначению карты.

Тематические карты можно классифицировать : - по содержанию (тематике), - по способам картографического изображения, - по назначению, - по масштабам и территориальному охвату, -по виду использования

Классификация тематических карт по содержанию строится по отображаемому на карте объекту (явлению). Таким образом, карты группируются по компонентам природной среды и сферам общественных явлений, природно-обществ явлений или по наукам, которые их изучают, межотраслевые.

Известны подразделения тематических карт по способам картографического изображения : изолинейные, картограммы, точечные и др., по интерпретации объекта картографирования, например карты полей. С расширением круга показателей, выражающих разные стороны изучаемых явлений, стали различать карты структур, взаимосвязей, динамики, территориальной дифференциации.

Характеристика тематических карт по назначению и по масштабу осуществляется в соответствии с общей классификацией карт по этому признаку.

- по назначению: общего(многоцелевого)-справочные, узкого назн. – научно-справочн, учебные, культурно просветительские, туристские карты.

- по масштабам и территориальному охвату.

1.Уровень террит охвата –субглобальный и глобальный, территория- Мир, материки, океаны, крупн. регионы; мелкомасшт. 2. уров террит. охвата-регионал- адм террит ед. ест террит комплекс-среднемасшт. 3. уровн террит охват – локальные, небольшие территории, части адм. ед. –крупномасштабн

-по виду использования - Настольные, постерные, электронные.

по характеру содержания

По способам исследования, отображения характеристик выделяют аналитические, синтетические, а также комплексные карты.

Аналитическими называют карты, дающие изображение отдельных явлений (или даже отдельных свойств явлений) вне связи с другими явлениями (свойствами). Примером могут служить карты температуры воздуха, осадков, ветров, давления, которые являются аналитическими климатическими картами.

Комплексные карты совмещают изображения нескольких элементов близкой тематики, набор характеристик одного явления. Например, на одной карте можно показать одновременно давление и ветры на территории. Совмещение двух или трех явлений на одной карте позволяет рассматривать их в комплексе, сопоставлять, сравнивать, анализировать взаимосвязи.

Синтетические карт ы отражают совокупность взаимосвязанных явлений как единое целое. На таких картах отсутствуют характеристики отдельных компонентов, но зато дается их интегральная оценка. Например, карта климатического районирования, на ней нет конкретных данных о температурах, осадках, скоростях ветров и т.п., но имеется общая оценка климата выделенных районов. Синтетические карты являются картами -выводами, построенными на основе обобщения данных, содержащихся в наборах аналитических и комплексных карт.

Функциональные типы

Инвентаризационный- осн.функц: регист наличия, местопол, сост объекта/явления обычно это карты аналит типа.

Оценочный–целеноправл оценка явлений в заданном отношении или с опред точкой зрения.

Индикационные –для предсказания и выявления новых явлений на основе хорошо изученных

Прогнозные – основн функц отображение неизвестных или недоступных для изучения в наст время явлений и проц-ов.

Могут отражать прогнозы во времени или пространстве.

Виды изданий

Отдел изд

– серия(комплексов) карт.

– темат. и компл атласов.

Отдельные направления тематического картографирования развиты

неравномерно. Наиболее сложилось геологическое картографирование. Учреждения министерства геологии планомерно занимаются созданием карт от крупных до мелких масштабов. На территорию страны составляют государственные геологические карты масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000, регулярно издаются обзорные карты. Кроме собственно-геологических созданы карты тектонические, четвертичных отложений, гидрогеологические и др. Издаются каталоги карт, установлена единая система карт.

Успешно развивается почвенное картографирование. На территорию России создана карта масштаба 1:1 000 000, большинство областей обеспечены картами более крупных масштабов, развиты региональные почвенные съемки.

Геоморфологическое картографирование, создание карт растительности и ландшафтов отстают, прежде всего, потому что не опираются на общепризнанные классификации и стандартные требования. Существует множество карт - от съемочных масштабов до обзорных, -но единые государственные комплексы карт каждого направления пока не сложились; карты носят в основном авторский характер.

Климатическое и гидрографическое картографирование имеет два уровня. Первый - ведомственный, где создают наборы карт фактологического типа достаточно крупных масштабов (они обычно не издаются); второй уровень - государственный, реализуемый системой Гидрометеослужбы, которая составляет и издает мелкомасштабные сводные тематические карты.

Социально-экономическое картографирование в основном базируется на статистических данных. Оно изначально мелкомасштабно и не носит общегосударственного характера. Во главе его, как правило, стояли крупные ученые-теоретики: Н. Н. Баранский, А. И. Преображенский, М. И. Никишов, В. П. Коровицын, В. П. Шоцкий и др. На территорию России в целом и крупные экономические районы изданы карты обзорных масштабов. С внедрением компьютерных технологий это направление стало быстро прогрессировать.

Большое значение для тематического картографирования имеет деятельность сложившихся научно-исследовательских и информационных центров. Там разрабатывают методику картографирования, концентрируют информацию, ведут экспериментальные работы, составляют обзорные карты. Такие центры курируют работу других учреждений и ведомств, занимающихся созданием карт данной тематики.

Большой вклад в тематическое картографирование вносят многие отраслевые научно-исследовательские институты, а также институты Российской академии наук (географии, геологии, почвоведения,ботанический и др.) и их местные филиалы, Государственные университеты, ведомственные научные подразделения (Институт леса; Центр комплексных территориальных проблем и т.д.).

Тематическими называются карты, основное содержание которых определяется отображаемой конкретной темой, специально посвящены какому-либо элементу или явлению, например, населенным пунктам, климату, почвам, транспорту, событиям истории и т.п. Они подразделяются на карты природных явлений (физико-географические) и карты общественных явлений (социально-экономические) и далее делятся на группы карт более узкой области картографирования, к каждой из которых уже относится ряд карт конкретной тематики. Например, к группе геологических карт относятся стратиграфические, тектонические, гидрогеологические, металлогенические, инженерно-геологические и другие карты; к группе ботанических карт относятся геоботанические, флористические карты лесов и другие. В ряде случаев эти карты относятся одновременно к двум различным областям картографирования, например, агрохимические карты могут быть отнесены к почвенным и к геохимическим картам, а сейсмические – к геологическим и к геофизическим картам. Такое “двойное подчинение” встречается и на более высоком уровне. Например, вся группа медико-географических карт (нозогеографические, медико-географического прогнозирования и др.) может быть отнесено и к картам природных явлений, и к картам общественных явлений.

Тематические карты делятся также и по ширине охвата темы – на общие, отображающие относительно более широкую тему, и частные, или отраслевые, посвященные более узкой теме. Степень широты темы может определяться на разных уровнях, например, карты промышленности по отношению к общеэкономическим являются отраслевыми, а по отношению к картам текстильной промышленности – общими.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАРТ - общегеографические элементы тематической карты, не входящие в ее специальное содержание и облегчающие ориентирование и уяснение закономерностей размещения явлений, относящихся к тематике карты (н-р проекцию и масштаб – и элементы общегеографической карты – географическую сеть, населенные пункты, пути сообщения, границы и т.п. Географическая основа помогает ориентироваться на карте, «читать» ее и локализовать содержание проектируемой карты.)

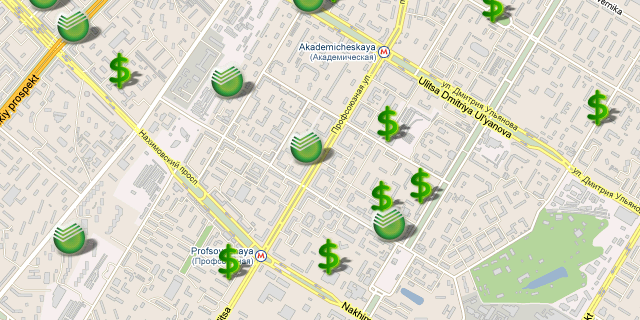

Развитие картографических сервисов в Интернет подстигнуло интерес разработчиков к созданию своих гео-информационных служб, в том числе основанных на краудсорсинге. Используя готовую подложку (основу), т.е. данные в виде спутниковых снимков и карт, относительно легко повысить наглядность данных в собственной системе и расширить функциональность.

Важным моментом является способ отображения данных для того, что бы картина явления, за которым происходит слежение, была доступной для понимания. Организаторы не всегда адекватно используют средства отображения из-за технических ограничений или других проблем.

По сути, интеграция с картографическими сервисами приводит к созданию тематической карты. О том, что это такое и о наиболее популярных способах построения тематических карт будет рассказано ниже. Так же в тексте приведены англоязычные термины, с помощью которых можно будет найти дополнительную информацию.

Тематическая карта (Thematic map) – это карта для отображения узкого (тематического) круга являений распределенных по поверхности и привязанных к точкам, областям, административным образованиям и т. п. Для отображения этих явлений могут использоваться разные способы.

Среди всех вариантов отображения данных, наибольшей популярностью пользуются следующие способы картографирования: значками, картодиаграммой, картограммой, а так же изолиниями. Следует отметить, что переход от бумажных карт к электронным так же повлиял на способы отображения, ведь в на электронных картах, как правило, присутсвует интерактивность и есть возможность создавать анимацию.

Следует отметить, в наиболее известных гео-службах и библиотеках (Google Maps, Yandex Maps, OpenLayers) данный тип отображения поддерживается хорошо и без особых затруднений можно создать свою тематическую карту со значками.

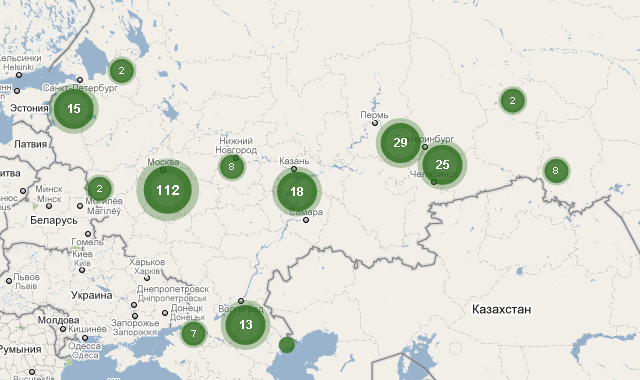

Популярным и простым способом изображения картодиаграмм является использование символов, размер которых зависит от показываемой величины (proportional symbol ). Чаще всего в этой роли можно встретить круги, которые компактны, легко масштабируются, а так же их легко воспринимать.

Так же популярным, но более сложным способом является использование круговых (секторных) диаграмм (pie chart map ), когда дополнительно требуется показать соотношение нескольких величин. Следует отметить, что круговая диаграмма сохраняет наглядность только в том случае, если количество частей совокупности диаграммы небольшое. Если частей диаграммы слишком много, её применение неэффективно по причине несущественного различия сравниваемых структур.

Картодиаграммы применяют, когда можно пренебречь размером области, для которой отображаются показатели, т. к. значки и диаграммы не показывают её реальный размер.

Для приведенного определения, синонимом картограмме является хороплет (choropleth ).

Специальным типом хороплета является «призматическая карта» (prism map ), в которой высота региона пропорциональна отображаемой величине.